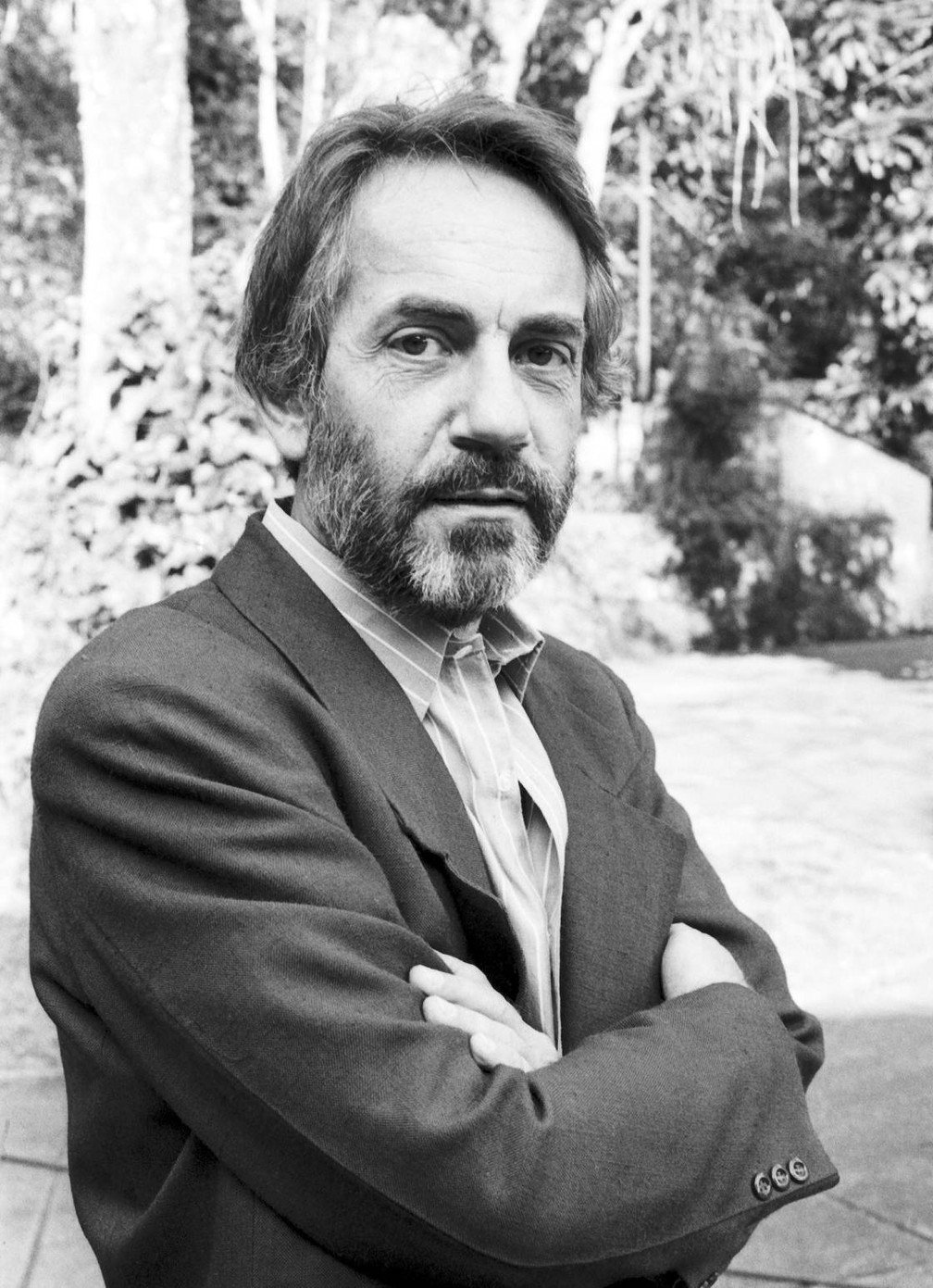

Sérgio Lagranha

Morreu nesta quarta-feira (11), no Rio de Janeiro, aos 84 anos, o ator e diretor gaúcho Paulo José. Ele estava internado havia 20 dias e faleceu em decorrência de uma pneumonia.

Mesmo durante a pandemia ele não parou. Declamava versos de poetas como Fernando Pessoa no esquete “A arte nunca dorme”, criado pela filha Clara, em um perfil do Instagram. Convivia com o Mal de Parkinson há 28 anos sem parar de trabalhar.

Paulo José Gómez de Souza nasceu em Lavras do Sul (RS), no dia 20 de março de 1937. Sua trajetória é de uma pessoa inquieta. Ainda na juventude deixou sua cidade natal para estudar em Porto Alegre.

Em meados dos anos 1950 abandona no segundo ano o curso de Arquitetura da UFRGS para se dedicar ao teatro. Entre 1955 e 1961, participou de grupos de teatro como o Teatro Universitário do Rio Grande do Sul, da União Nacional dos Estudantes (UNE), ao lado de nomes como Antônio Abujamra, Lineu Dias, Fernando Peixoto e Luís Carlos Maciel.

Ele foi um dos fundadores do Teatro de Equipe, em 1958, juntamente com Paulo César Peréio, Ivette Brandalise, Mario de Almeida e Ittala Nandi, entre outros.

A primeira produção do grupo foi Esperando Godot, do irlandês Samuel Beckett, que estreou no mesmo ano no Theatro São Pedro. Com o grupo dirigiu sua primeira peça, Rondó 58.

Em 1961, vai para São Paulo e se envolve com a efervescência do teatro Arena, que tinha influência de Stanislavski e do teatro político de Bertolt Brecht, segundo o qual o texto deveria ser um processo aberto capaz de servir à ideia do autor do espetáculo.

No Arena ele foi ator, contrarregra, assistente de direção, produtor, diretor musical, cenógrafo e figurinista. Sua estreia nos palcos paulistanos foi em 1961, na peça “Testamento de um cangaceiro”.

Com o fechamento político do País, em 1968, viaja para Europa. Na volta, nos anos 1970, continua fazendo teatro, como em A Mandrágora, de Maquiavel, como ator e diretor, e Gata em Telhado de Zinco Quente, de Tennessee Williams.

No cinema, estreou em 1965, no filme “O padre e a moça”, de Joaquim Pedro de Andrade. Atuou em diversos filmes fundamentais para o Cinema Novo, como “Macunaíma”, de Joaquim Pedro de Andrade, e “Todas as mulheres do mundo”, de Domingos Oliveira. O cineasta gaúcho Jorge Furtado o dirigiu em dois filmes: Saneamento Básico e O homem que copiava. Sob a direção de Selton Mello fez O Palhaço, representante do Brasil no Oscar de 2013, na categoria Melhor Filme Estrangeiro.

Em 1969, Paulo José estreou na TV Globo onde, com Flávio Migliaccio, fez sucesso com os personagens Shazan e Xerife, nos anos 1970, além de uma série de trabalhos marcantes como ator e diretor de novelas por mais de quatro décadas.

Em 1986, ele recebeu o prêmio “Coral Negro”, como melhor vídeo no Festival de Cinema e Vídeo de Havana – por seu trabalho de direção na minissérie O Tempo e o Vento, exibida em 1985 na TV Globo, baseada em O Continente, primeira parte da trilogia O Tempo e o Vento, de Erico Verissimo. O roteiro foi de Doc Comparato e a trilha sonora de Tom Jobim. Em 1987, ganha o prêmio Molière por sua atuação na peça Delicadas Torturas, de Harry Kondoleon, sob a direção de Ticiana Studart.

Foi casado com a atriz Dina Sfat, com quem teve as filhas Ana e Bel Kutner, atrizes, e Clara, diretora de teatro. Paulo, filho de um relacionamento com a atriz Beth Caruso, trabalha em edição na televisão. Ainda se casaria com as atrizes Carla Camurati e Zezé Polessa e a figurinista Kika Lopes.

Entrevista de Paulo José ao jornal JÁ

No momento em que a cultura está sob ataque, as artes que inquietam têm suas exibições dificultadas e verbas oficiais são cortadas pelo governo de Jair Bolsonaro, é importante resgatar a entrevista que o ator e diretor Paulo José concedeu ao jornal Já em 1988, publicada na edição de agosto daquele ano.

O Brasil estava deixando para trás 21 anos de ditadura militar. Um mês depois a Assembleia Nacional Constituinte, em 22 de setembro, aprovou a nova Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988.

Mesmo no momento de abertura política, Paulo José alertava: “Se um grupo quiser apoiar sua produção em benefícios fiscais, nas grandes empresas, ficará difícil. Quem patrocina os trabalhos como ‘Eles não usam black-tie’, ‘Arena contra Zumbi’, ‘O Rei da vela’? A Coca Cola, a Shell, a Esso, ou qualquer outra deste nível? É claro que não. Quem pode patrocinar o teatro? O público”.

Paulo José foi entrevistado pelo jornalista Sérgio Lagranha durante o 3º Encontro Renner de Teatro, realizado no Theatro São Pedro, em Porto Alegre:

“A força vem do público”

JÁ – Nos anos 1960 houve uma resistência dos intelectuais brasileiros contra a ditadura, com a participação decisiva dos grupos de teatro. Você vai para São Paulo e ingressa no Arena, que na época tinha a frente Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri. Como foi participar daquele momento?

Paulo José – Foi um momento de grande vitalidade do teatro. O País vivia um clima de otimismo, abertura de perspectivas, espaço muito amplo para a cultura. O espaço teatral passou a ser um dos lugares principais de protesto, de denúncia até chegar a 1968, o auge desse movimento. Esse momento se caracteriza no mundo pelo Movimento de Paris, a Imaginação no Poder. Nós chegamos no limite e isto fez com que a reação decidisse utilizar todas as suas armas para liquidar o movimento que estava perigoso demais para o sistema. Em todo mundo aconteceu isso.

JÁ – Naquele momento, a televisão tornou-se um veículo fortíssimo…

Paulo José – É um fenômeno novo em substituição à vitalidade do teatro. A TV Globo nasce em 1964. É um produto muito identificado com a Revolução de 1964. Ela passa a cobrir o espaço da produção artística da expressão teatral, substituindo a atividade do teatro. Por isso, os anos 1970 são de vitalidade e crescimento da televisão. Nos anos 1980, a gente sente que as coisas estão começando a acontecer de novo. Por um lado, o esgotamento da televisão. Ela está extremamente redundante. Repete as fórmulas, não investe mais no novo. Nos anos 1970, ela cooptou toda a criação brasileira, os atores de teatro, os autores. Ela aproveitou a criatividade nacional. Isso já se esgotou.

JÁ – E como está o teatro neste momento?

Paulo José – Apesar da transição lenta e tal, os espaços estão sendo abertos para a atividade teatral. Sinto que hoje estamos vivendo de novo um bom momento. Falam em crise, mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, novos grupos estão surgindo em número maior do que nos anos 1950. E até mesmo com um acabamento, resultados de produção excepcionais. “A Fonte”, com direção de Luiz Arthur Nunes, que assisti na mostra do Encontro de Teatro, é um espetáculo primoroso do ponto de vista de realização. Isso está acontecendo no Brasil todo.

JÁ – Os novos grupos estão muito preocupados em viabilizar os espetáculos através do patrocínio do Estado ou das empresas privadas. E o custo político desses patrocínios?

Paulo José – O teatro tem que fugir da relação com a sociedade e se concentrar na relação com a comunidade. É a maneira dele não se tornar dependente. A sociedade produz um teatro que lhe convém. É a expressão dos grupos dominantes. Qual é a primeira comunidade do teatro? A juventude. Identificada como juventude estudantil. Como foi nos anos 50 e 60, o teatro hoje tem que buscar seu público específico. Não adianta querer fazer teatro para toda a sociedade. Ele deve estar dirigido para o seu público ativo, vivo, que é o jovem. A ideia dos anos 50 foi toda embasada nesta relação. Se um grupo quiser apoiar sua produção nos benefícios fiscais da Lei Sarney, nas grandes empresas, ficará difícil. Quem patrocinaria os trabalhos do Arena “Eles não usam black-tie”, “Revolução na América do Sul”, “Arena contra Zumbi”, ou do teatro Oficina, “O Rei da vela”, “Os pequenos burgueses”? A Coca Cola, a Shell, a Esso, ou qualquer outra deste nível? É claro que não. Quem pode patrocinar o teatro? O público. É necessário motivar este público, que volto a repetir, é o estudante.

JÁ – Uma frase muito ouvida hoje nos meios teatrais é que não se pode mais brincar de fazer teatro. É necessária uma empresa por trás, uma estrutura. Como unir esta estrutura com a busca da vitalidade teatral?

Paulo José – O grupo tem que estar bem estruturado, mas não pode supor que é um grande grupo empresarial que vai patrocinar o teatro. Um grande grupo até pode patrocinar bons espetáculos, mas há um limite. Talvez, diante do teatro clássico. Um caso típico em Buenos Aires é o teatro San Martin, que é da municipalidade, ligado a uma fundação, e patrocinado pela iniciativa privada. A Coca Cola patrocina teatro lá também. E o que você assiste no San Martin? Bons espetáculos, mas desprovidos de qualquer possibilidade de inquietação, provocação, que incomode as pessoas. É um teatro clássico, acadêmico.

JÁ – Como você está vendo o teatro hoje em termos de linguagem: inquietante ou um vídeo clipe sem conteúdo?

Paulo José – Houve uma tendência de o teatro ser mais sensorial e menos conceitual. Até mesmo a palavra começou a perder muito a significação no teatro com o desenvolvimento corporal, o sensorial. Esse caminho foi importante, mas não há dúvida que o sensorial tende a provocar uma relação imediata, de fruição e prazer. É importante que toda a sensação possa se transformar em algum conceito. Agora, não podemos ser puristas. Em determinados espetáculos a linguagem do videoclipe pode ser um fator de aquecimento. Na peça “Eu te amo”, que fiz recentemente com a Bruna Lombardi, havia em cena aparelhos de tevê ligados. Mas reduzimos o número de aparelhos durante a temporada. É perigoso que o teatro pense em se modernizar com recursos eletrônicos, pois pode virar mais do produtor do que do ator.

JÁ – Por que você abandonou a televisão?

Paulo José – A televisão é um meio extremamente complexo, do qual o ator, o realizador, o autor, têm a mínima possibilidade de influir no processo. O diretor tem que ser ditatorial e eu não sei trabalhar assim. Além disso, queria voltar a ser ator. No teatro os atores são donos do processo de criação, de realização. As pessoas descobrem as estratégias de fazer teatro. E sinto que por tudo isso, o teatro vive um momento de vitalidade. É difícil, mas quem quer realmente, está fazendo.

JÁ – O último trabalho que você fez como diretor na televisão foi a minissérie “O Tempo e o Vento”, do Érico Veríssimo. Parece que não saiu como você queria, não é?

Paulo José – É, super dimensionamos a produção. Tentamos abranger mais do que a produção poderia abranger. Talvez por ser um trabalho que eu tinha muita vontade de fazer. Daria certo se pegássemos só a parte da Ana Terra ou do Capitão Rodrigo, por exemplo.

JÁ – E o cinema?

Paulo José – Ao contrário do teatro, que é extremamente artesanal, o cinema sofre com o empobrecimento do País. O filme é arte e o cinema é indústria. Hoje em dia, o filme brasileiro se tornou inviável. Atualmente, não é possível fazer cinema no Brasil. Os custos de produção são muito mais altos do que o retorno de bilheteria. O cinema está inviabilizado. A inviabilização do cinema, de certa maneira, aumenta a produção teatral. Todo o investimento da arte da interpretação, que poderia ser canalizado para o cinema, voltará a ser aproveitada pelo teatro.

—