Luiz Cláudio Cunha

Luiz Cláudio Cunha

Em silêncio, semblante cerrado, mãos cruzadas, com cabelos grisalhos disfarçando seus 75 anos e um grosso sobretudo marrom para proteger do frio portenho de 13 graus, cercado de cadeiras vazias, Miguel Ángel Furci parecia ainda mais só e desamparado na pequena sala do Tribunal Oral Federal 1, no final da tarde de quinta-feira 26, em Buenos Aires.

Furci continuou impassível, mesmo quando ouviu o juiz que lia a sentença, Oscar Ricardo Amirante, pronunciar seu nome e sua pena: 25 anos de prisão como autor de 67 prisões ilegais e 62 denúncias de tortura, na condição de agente civil da SIDE, a Secretaria de Inteligência do Estado, o órgão da ditadura argentina (1976-1983) que controlava a repressão. Foi a maior condenação do dia, que os outros 17 réus, todos presos, ausentes do tribunal, preferiram não ouvir.

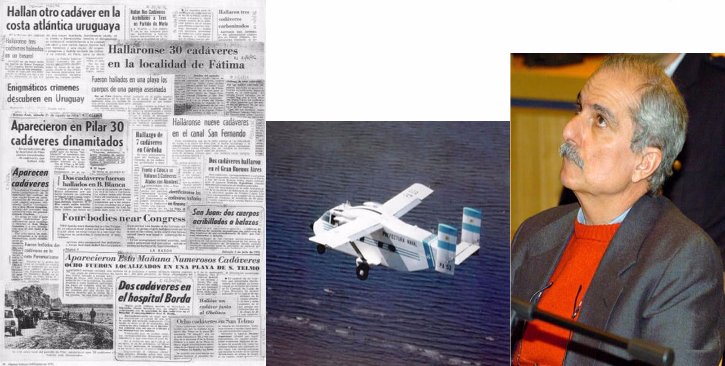

Mas, milhares viram e ouviram pela TV e pela Internet a sentença histórica da Argentina, o único país das Américas que reconheceu e julgou a Operação Condor, condenando pela primeira vez os militares e agentes de uma organização de terror de Estado sem precedentes no mundo. Um juízo que, por tabela, escancara as culpas e o cinismo do Brasil. Na década de 1970, as ditaduras de seis países do Cone Sul — Chile, Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Brasil — se juntaram clandestinamente para perseguir, torturar, matar e desaparecer os que se opunham aos regimes militares.

Ninguém investigou esse crime transnacional com a obstinação e a agudeza da Justiça argentina. A Causa Condor, que chegou ao seu final naquela quinta-feira, apurou durante três anos os crimes praticados na região contra 109 pessoas — apenas 14 delas argentinas. As outras 91 eram do Uruguai, Chile, Paraguai e Bolívia. Nenhum brasileiro entre eles. Foram ouvidas 222 testemunhas, 133 delas do exterior — apenas uma era brasileira. Só na Argentina, existem 457 casos de vítimas da Condor na Justiça. No Brasil, nenhum.

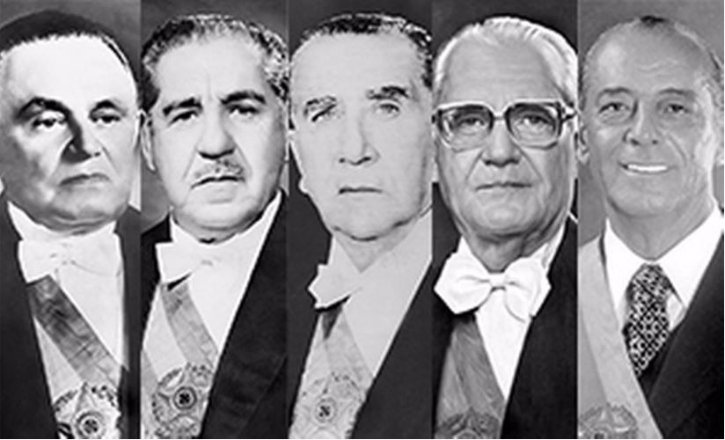

Mais de 600 militares argentinos já foram processados, condenados e agora cumprem pena pelos crimes da ditadura. No Brasil, apesar dos 21 anos de arbítrio, nenhum militar foi para a cadeia. Os cinco presidentes militares acantonados no Palácio do Planalto a partir de 1964 — Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo — morreram impunes, embora todos tenham sido responsabilizados pelos crimes da ditadura no contundente relatório final de 2014 da Comissão Nacional da Verdade, indiciados como comandantes supremos dos 377 agentes do Estado apontados como autores de crimes de lesa-humanidade na ditadura brasileira.

Generais na cadeia

Ao contrário, na Argentina, os presidentes militares sentaram nos bancos dos réus. Jorge Rafael Videla, o general mais emblemático da ditadura, que liderou o golpe de 1976, morreu na cadeia em maio de 2013, aos 87 anos, onde cumpria duas penas de prisão perpétua, além de outra de 50 anos de detenção pelo desaparecimento de bebês de presas políticas. Morreu do coração numa sexta-feira, três dias após recusar-se a depor na Causa Condor. Em 2011, na cadeia, falou durante 20 horas ao jornalista Ceferino Reato, que publicou no ano seguinte seu relato estarrecedor no livro Disposión Final, uma sutil referência à genocida ‘solução final’ do III Reich hitlerista. Ali, o velho general admitiu o tamanho do seu assassinato em massa: “Digamos que eram umas sete ou oito mil as pessoas que deveriam morrer para ganhar a guerra contra a subversão”. Videla foi modesto. A Comissão Sábato que investigou a ditadura contabilizou cerca de 10 mil mortos, os familiares dos presos e desaparecidos insistem em contar 30 mil vítimas fatais.

Assim como o primeiro, o último presidente argentino da ditadura também está preso — mas ainda vivo. O general de exército Reynaldo Bignone, 88 anos, que caiu com o regime em 1983, não teve a coragem do agente Furci e não quis ouvir pessoalmente na quinta-feira sua condenação a 20 anos de prisão. Não fará muita diferença no pouco que lhe resta de vida: Bignone já tinha sido condenado a outros 25 anos de prisão, em 2010, por 56 casos de prisão ilegal, sequestro, roubo e torturas no complexo militar de Campo de Mayo, o maior quartel do país. Em 12 de março de 2013, o general ganhou sua segunda pena de prisão perpétua. No dia seguinte, a mulher, Nilda, companheira de 60 anos, morreu fulminada por um ataque cardíaco.

O coração inconfiável dos torturadores e o tempo implacável do processo reduziram a bancada dos réus. Quando o juízo iniciou, três anos atrás, os acusados eram 31. Restaram ainda vivos os 18 réus condenados na semana passada. O mais idoso é o general de divisão Santiago Omar Riveros, com 92 anos, que recebeu a pena mais alta, como Furci: 25 anos de prisão. Já tinha duas penas perpétuas: uma na Argentina e outra na Itália, pelo desaparecimento de três cidadãos italianos em Buenos Aires. Riveros foi o primeiro general a reconhecer suas vítimas da ditadura: “Não houve desaparecidos, apenas terroristas aniquilados no marco de uma guerra revolucionária e, por tanto, irregular”.

Seu pior crime foi o comando de El Campito, o maior CCD (centro clandestino de detenção) entre os 380 campos montados no país pela repressão, instalado dentro do principal quartel argentino, o de Campo de Mayo, em Buenos Aires.

Ali passaram 5 mil presos, apenas 43 sobreviveram ao inferno de Riveros.

O leite que vaza

Ao hospital militar de El Campito eram levadas as presas grávidas, onde eram alojadas no prédio do Serviço de Epidemiologia, sempre vigiadas por homens armados. Apesar da gravidez, as mulheres eram mantidas com algemas e capuz na cabeça. Os partos, realizados por profissionais civis e militares no serviço de Ginecologia e Obstetrícia, eram na sua maioria induzidos por cesarianas. Os nascidos eram logo separados e muitas mães sequer sabiam o sexo de seus filhos. Os bebês permaneciam na área de Neonatologia até serem ‘presenteados’ às famílias dos repressores e as mães, de volta à Epidemiologia, recebiam uma medicação para evitar a produção de leite, já que não podiam amamentar seus filhos. As mulheres entravam no hospital como NN (no nombradas), onde eram atendidas por enfermeiras e monjas, e não deixavam registros, até retornar à prisão original, onde desapareciam para sempre. Um livro de nascimentos encontrado nos arquivos do hospital indica que, entre 1976 e 1978, no auge da ‘guerra suja’ na Argentina, só em El Campito foram registrados 1.274 partos — 352 deles sem qualquer histórico clínico.

Com a contribuição da fábrica infernal de bebês roubados do general Riveros, a Argentina registra ainda hoje cerca de 500 bebês apropriados pela repressão. Deles, até agora, apenas 199 foram identificados, recuperados e encaminhados aos avós sobreviventes.

Um dos casos mais simbólicos desse drama humano é o do jovem uruguaio Simón António Riquelo, desaparecido com a mãe, Sara Méndez, na noite de 13 de julho de 1976, em Buenos Aires, onde a professora vivia exilada. Pelo padrão paranoico da repressão, o jovem era um perigoso comunista, apesar de seus tenros 22 dias de vida: Simón era um bebê, e foi arrebatado do peito da mãe pelo major de artilharia uruguaio José Nino Gavazzo, chefe de operações do SID, o temido Serviço de Informações de Defesa da ditadura de Montevidéu.

— La guerra no es contra niños ! — avisou o major a Sara, quando arrancou o bebê de seus braços. Gavazzo levou Sara para uma antiga oficina mecânica no bairro portenho de Floresta, onde o SIDE do agente Furci, agora condenado, montou um centro binacional e clandestino de tortura que virou sinônimo da Condor: a Automotores Orletti.

Ali passaram mais de 300 presos, metade deles uruguaios. Poucos, como Sara, sobreviveram. Apartada do filho, Sara, encapuzada e algemada pelas costas, foi suspensa por um gancho como um pedaço de carne no açougue. Levou choques elétricos, que ganhavam intensidade quando ela conseguia tocar o chão molhado com a ponta dos pés. Em dado momento, um dos torturadores perguntou a Gavazzo porque o chão estava esbranquiçado.

— Es leche! — foi a resposta. Leite que vazava do seio de Sara, leite negado a Simón, expropriado por Gavazzo, usurpado pela Orletti, sequestrado pela Condor.

Dez dias depois, Sara foi transferida clandestinamente a Montevidéu, junto com outros 23 uruguaios presos na capital argentina. O bebê desapareceu, embora aquela guerra não fosse contra ele. A forçada mãe adotiva de Simón era prima-irmã da mulher de um coronel uruguaio, António Buratti, envolvido em sequestros e ex-chefe de Gavazzo. Sara perdeu o leite, mas não a esperança. Sobreviveu a cinco anos de prisão e, em liberdade, procurou o filho roubado durante quase três décadas, até que o reencontrou em Buenos Aires em 2002.

Sara já não vertia leite. Apenas lágrimas. De alegria.

No rastro da Condor

O Simón de 26 anos foi localizado graças à investigação de um jornalista e de um senador, ambos uruguaios.

O jornalista Roger Rodríguez, 56 anos, é o mais temido e destemido repórter do Uruguai, reconhecido e premiado internacionalmente pelo jornalismo contundente que faz sobre as ditaduras e crimes contra os direitos humanos no seu país e no Cone Sul. Detentor, entre outros, do prêmio Vladimir Herzog de 1984, concedido pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, e do prêmio Liberdade de Expressão Iberoamericana da Casa América Catalunha, de Barcelona, em 2011, Rodríguez é uma figura singular do país: foi o último preso da longa ditadura (1973-1985) e o primeiro anistiado da democracia. No crepúsculo do regime dos generais, foi processado pela Justiça Militar por denunciar maus tratos às presas políticas da penitenciária de Punta de Ríeles e, condenado, passou 20 dias encarcerado pela ditadura moribunda, até ser anistiado pela democracia nascente.

As mais notáveis reportagens sobre o regime militar no Uruguai levam a assinatura de Rodríguez, que em 2001 descobriu o Segundo Vuelo, o translado clandestino em aviões da Força Aérea de uruguaios presos e torturados pela Condor em Buenos Aires e desaparecidos em Montevidéu. Seu faro de sabujo e a obstinação de repórter puro-sangue permitiram que ele localizasse em 2002, na capital argentina, o jovem Simón Riquelo, devolvido 26 anos depois ao peito da mãe, Sara. Com a sabedoria que deve ser útil a todo repórter e essencial para os inertes juízes brasileiros, Rodrígues ensina: “Cuando se sabe la verdad, se exige la justicia. La verdad es, la historia puede ser“.

O senador que localizou Simón, Rafael Michelini, era igualmente uma vitima da Condor. Dois meses antes do sequestro de Sara e seu bebê, o também senador Zelmar Michelini, pai de Rafael e fundador da coalizão de esquerda Frente Ampla, foi sequestrado em maio de 1976 em Buenos Aires junto com Héctor Gutiérrez Ruiz, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ambos refugiados na capital argentina e odiados opositores da ditadura uruguaia. Foram os presos que inauguraram a crônica de horrores da Orletti. Os corpos dos dois foram encontrados três dias mais tarde, com marcas de tortura e tiros na cabeça, no porta-malas de uma camionete, sob um viaduto a dez quilômetros da Casa Rosada, o palácio presidencial ocupado então pela junta do general Videla, que dois meses antes derrubara Isabelita Perón.

O poeta e a neta

Havia um único estrangeiro entre os 18 condenados da Condor na semana passada. Era o coronel uruguaio Manuel Cordero Piacentini, 78 anos. Integrava a equipe de Gavazzo na central de torturas da Orletti e participou das operações de sequestro e translado ilegais de uruguaios presos em Buenos Aires e levados para Montevidéu. Recebeu a maior pena, 25 anos de prisão, como o agente Furci e o general Riveros.

Cordero foi extraditado do Brasil para a Argentina em 2010, após uma longa batalha judicial no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, enredado nas manhas da Lei da Anistia de 1979 que estende a impunidade aos torturadores. O relator do caso, ministro Marco Aurélio, bradava que ninguém podia ficar desaparecido por tanto tempo e, assim, os crimes imputados ao coronel estariam prescritos. O reaparecimento de Simón Riquelo desmontou a tese do ministro. O ministro César Peluzo pediu vistas, reconheceu a tese do desaparecimento forçado, o que justificava o crime continuado, e a extradição acabou concedida por 6 votos a 2 em agosto de 2009. Assim, liberando Cordero para julgamento por crimes de lesa-humanidade na Condor, o STF adotou um juízo curioso, que vale para a Argentina, mas não vale para o Brasil.

Cordero não estava no tribunal para ouvir sua sentença, por isso não cruzou com uma de suas vítimas, Macarena Gelman, 39 anos, que estava lá como testemunha do caso. A mãe, Maria Cláudia, e o pai, Marcelo, filho do renomado poeta argentino Juan Gelman (1930-2014), foram presos pela Condor e torturados na Orletti de Cordero. O casal foi transferido para Montevidéu e Maria Cláudia, grávida, deu à luz uma menina ainda na prisão clandestina, em 1977. Os pais, mortos pela tortura, desapareceram na cova anônima de um quartel uruguaio e o bebê foi criado por repressores. Com o sonho indomável de poeta, Juan Gelman buscou sem cessar sua neta e acabou encontrando Macarena só em 2000, quando ela tinha já 23 anos, antecipando assim em dois anos o feliz reencontro de Sara e Simón.

Um herói brasileiro

Cordero, o torturador uruguaio que levou à morte os pais de Macarena, só estava sentado no banco dos réus graças à determinação de um brasileiro. Procurado pela justiça uruguaia por crimes na ditadura, o coronel fugiu do país em julho de 2004. Passou por São Paulo, onde se submeteu a uma cirurgia, e desapareceu. Parecia esquecido por todos, menos por seu implacável perseguidor: o ativista brasileiro Jair Krischke, presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH). Ainda forte e rijo aos 77 anos, dono de uma ondulada cabeleira branca imponente como sua voz grave, esse gaúcho de Porto Alegre tornou-se o mais respeitado especialista em Condor do país, graças à sua incansável militância de mais de 40 anos.

Krischke é um improvável herói brasileiro, mais conhecido e reconhecido fora do que dentro do Brasil por abraçar uma causa que o País ainda trata com desleixo e desdém: os direitos humanos e os crimes de lesa-humanidade das ditaduras no Cone Sul, temas que o tornam presença indispensável em seminários e encontros de especialistas em Buenos Aires, Santiago, Montevidéu, e outras capitais angustiadas pelo drama da Operação Condor. Sua ONG, instalada numa sala apertada do nono andar de um edifício na avenida Borges de Medeiros, no coração da capital gaúcha, sobrevive com a contribuição mensal de seus poucos militantes. Pelo estatuto, o MJDH não pode receber verbas públicas. “Somos pobres, mas limpinhos”, brinca Krischke. Apesar disso, tem o mais relevante arquivo sobre a Condor no Brasil, aberto permanentemente a jornalistas e pesquisadores, em sua maioria do exterior.

A autoridade moral de Krischke não depende dos documentos secretos que armazena, mas da história de coragem e luta que o caracteriza. Nos anos mais duros da repressão nos anos 1970, refugiados de países vizinhos só tinham nele a mão amiga para sobreviver. Fugiam de seus algozes no Uruguai, Argentina, Chile ou Paraguai para buscar a liberdade na Europa. A escala obrigatória era Porto Alegre. Krischke fazia os contatos, arranjos burocráticos e translados para o Rio de Janeiro, muitos escoltados pessoalmente por ele para o escritório carioca do ACNUR (Alto Comissariado da ONU para Refugiados) que providenciava o salvo-conduto para quem recebia asilo de nações europeias. Cerca de 2.000 pessoas escaparam da morte e ganharam a liberdade graças às mãos solidárias de Krischke.

Em certo sentido, ele é uma inusitada mescla brasileira de Schindler, o salvador, e Wiesenthal, o caçador.

O industrial alemão Oskar Schindler (1908-1974) foi espião da Abwehr, o serviço secreto do Exército de Hitler, e membro do Partido Nazista. Essas conexões permitiram que ele livrasse 1.200 judeus das câmaras de gás ao empregá-los em suas fábricas de esmalte e munição na Polônia e República Checa. A artimanha salvadora transformou-se em uma história de dignidade em meio ao horror da II Guerra Mundial popularizada no filme A lista de Schindler, de Steven Spielberg. Ganhou de Israel o título de ‘Justo entre as Nações’, concedido a gentios que arriscaram suas vidas para salvar judeus do Holocausto. É o único membro do Partido Nazista honrado com uma sepultura em Jerusalém, capital israelense.

O arquiteto austríaco Simon Wiesenthal (1908-2005), embora nascido no mesmo ano de Schindler, estava do outro lado. Passou por cinco campos de concentração, onde morreram 89 pessoas de sua família, e tentou o suicídio cortando os pulsos para escapar do trabalho escravo. Era um dos 85 mil sobreviventes judeus do campo de Mauthausen, na Áustria, onde os nazistas mataram 300 mil pessoas por exaustão. Dali, o último campo liberado pelos Aliados, em maio de 1945, Wiesenthal saiu aos 37 anos pesando apenas 41 kg para emergir no pós-guerra como o mais importante caçador de nazistas do mundo. Recolheu seu caderno de anotações, com os nomes de oficiais e soldados que conheceu no cativeiro, e auxiliou o Exército dos Estados Unidos a montar os processos do juízo nazista em Nuremberg. Mais de 1.100 criminosos foram identificados, localizados e presos com a ajuda de suas informações — incluindo Adolf Eichmann, o executor-chefe do III Reich, e Franz Stangl, comandante do campo de concentração de Treblinka, preso no Brasil em 1967.

A burocracia denuncia

O lado caçador de Krischke, ao melhor estilo Wiesenthal, aflorou na perseguição implacável e solitária que fez ao coronel uruguaio da Condor. Fugitivo da justiça de Montevidéu, Cordero havia se escondido em Santana do Livramento, cidade gaúcha na fronteira, separada da uruguaia Rivera por uma única avenida. Com faro de repórter e rigor espartano, Krischke procurou descobrir a fonte de renda que sustentava o coronel na clandestinidade brasileira. Soube que, para receber regularmente sua aposentadoria como militar retirado, Cordero precisava firmar mensalmente um documento chamado ‘certificado de vida’. Com este fio de meada, o Wiesenthal gaúcho chegou no início de 2005 ao endereço de uma casa discreta no número 1.007 da rua Uruguai, na cidade de Livramento, o esconderijo de Cordero no Brasil. Horas depois, em Porto Alegre, Krischke repassou oficialmente a informação ao cônsul da Argentina, onde o juiz Guillermo Montenegro comandava uma caçada internacional ao coronel denunciado na Causa Condor.

Escorregadio, Cordero desapareceu outra vez e sumiu por dois anos. Até que reapareceu, distraído, no consulado uruguaio de Livramento, às 12h40 de uma quinta-feira, 22 de fevereiro de 2007. Estava lá para firmar o ‘certificado de vida’ que daria à filha, em Montevidéu, o direito de receber sua aposentadoria. Duas horas depois, Krischke recebeu essa informação crucial da própria vice-chanceler do Uruguai, Belela Herrera, que telefonava da capital uruguaia pedindo sua ajuda. Na manhã seguinte, sexta, Krischke acionou a Interpol em Brasília. À tarde, instruído por ele, o cônsul em Livramento despistou o advogado de Cordero, que cobrava o certificado, adiando mais algumas horas a entrega do documento. Na tarde de segunda-feira, 26, desavisado, o coronel foi à delegacia fronteiriça da Polícia Federal para supostamente assinar o seu pedido formal de refúgio no Brasil, quando recebeu voz de prisão, informado ali que o STF tinha aprovado, três dias antes, sua extradição para a Argentina. O dia terminava, às 20h30, quando a vice-chanceler Belela ligou emocionada, de Montevidéu, para agradecer ao Wiesenthal brasileiro. Após muitos recursos junto ao STF, Cordero foi afinal extraditado para a Argentina, em janeiro de 2010, até acabar na inédita bancada de réus de Buenos Aires.

O vexame verde-amarelo

A gang de carrascos nazistas da Condor só caiu nas garras da justiça graças a um portentoso esforço de investigação, multinacional como a organização terrorista que estava julgando. Do Paraguai, vieram 4 milhões de fotogramas do ‘Arquivo do Terror’ descoberto após a queda da ditadura de Stroessner. Dos Estados Unidos, vieram milhares de registros desclassificados do Departamento de Estado, mostrando o papel da CIA e do FBI na sustentação das ditaduras de Pinochet e Videla. Do Chile, chegaram os informes da Vicaria de Solidariedade de Santiago. Do Brasil, vieram papéis da Comissão da Verdade. Da própria Argentina, brotaram 90 dossiês das Forças Armadas e 72 relatórios de órgãos de segurança interna da ditadura dos generais.

O papel dos Estados Unidos na sustentação e apoio às ditaduras da região ficou comprovado pela remessa de Washington à Causa Condor de 48 mil documentos sobre a repressão no Chile (1973-1990) e sobre a ‘guerra suja’ na Argentina (1976-1983). É uma humilhante comparação com os parcos arquivos cedidos pelo Governo americano ao brasileiro. O Itamaraty repassou à Comissão da Verdade míseros 68 documentos do Departamento de Estado, produzidos no período entre 1967 e 1977, que abrange apenas três dos cinco generais da ditadura (Costa e Silva, Médici e Geisel). Considerando que a ditadura brasileira durou três vezes mais (21 anos contra sete), o Brasil recebeu um arquivo quase 60 vezes menor do que a Argentina. A comparação é ainda mais deprimente com o Chile, uma ditadura de 17 anos, mais breve que a brasileira, que recebeu 44 mil documentos de Washington, uma quantidade 650 vezes maior do que remetida a Brasília. Essa relação desproporcional ficará ainda mais vergonhosa, para o Brasil, após a solene declaração de Barack Obama, três meses atrás, de que vai liberar a Buenos Aires mais documentos desclassificados dos arquivos militares e de inteligência, como parte da “responsabilidade moral” que os Estados Unidos têm para com a Argentina.

Obama fez a promessa em Buenos Aires, diante do presidente, Maurício Macri, com quem se encontrou em 23 de março passado, véspera dos 40 anos do golpe de 1976 do general Videla. A coincidência da data enfureceu as entidades ligadas às famílias das vítimas, mas a visita de Obama ao Parque de La Memória teve um forte significado de reparação histórica. Ali, o presidente americano reconheceu as “verdades incômodas” e a “dívida com o passado” pelo apoio dos Estados Unidos à ditadura na década de 1970.

A pressa assassina

Diante das quatro paredes de concreto com os nomes, por ordem alfabética, de 10.700 homens, mulheres e bebês mortos ou desaparecidos pelo terror de Estado, Obama declarou-se emocionado por estar no parque: “Este é um tributo à memória, mas também uma homenagem à valentia e à perseverança dos que recordam e se recusam a abandonar seus esforços na busca da verdade e da justiça. Que se cumpra a promessa de Nunca Más“, disse ele, fazendo uma menção às Avós da Plaza de Mayo, que se fizeram ostensivamente ausentes do ato, como forma de protesto. Obama teve o cuidado de não mencionar a Operação Condor.

Nenhuma mesura de Obama às vítimas poderá apagar, na verdade, as digitais americanas na mortandade desatada pelos generais da Argentina com a indulgência e o apoio dos Estados Unidos, sob os governos Nixon (1969-74) e Ford (1974-77), quando a política externa de Washington tinha a inspiração satânica de um radical anticomunista, Henry Kissinger. Em 10 de junho de 1976, apenas dois meses e meio após o golpe de Videla, o chanceler e almirante César Guzzetti teve um encontro em Santiago do Chile com Kissinger, já secretário de Estado de Nixon.

O almirante entrou de coturno na conversa: “Nosso principal problema na Argentina é o terrorismo”, reclamou. O chanceler estadunidense sacou rápido, dando sem muxoxo o sinal verde para o terror de Estado, disfarçado numa frase de perfídia diplomática que, com a mesma eficácia do biquíni, ocultava o essencial sem deixar de mostrar tudo: “Se existem coisas a fazer, devem fazê-las rápido”, ensinou Kissinger, finalizando com um conselho digno de seu estilo cínico: “Mas, deveriam voltar logo que possível aos procedimentos normais”. Como se sabe, nem Videla e seus generais voltaram logo à normalidade democrática, nem Kissinger reclamou da violência prolongada — nem mesmo quando a Condor criou asas e decolou sob a indulgência plenária e os bons ventos soprados por Washington.

O garoto das águas

Como é praxe nas visitas presidenciais, Macri e Obama foram até a murada do parque para jogar flores nas águas geladas e barrentas do rio da Prata, transformado pela ditadura em depósito clandestino de presos que ali eram jogados, muitos deles ainda vivos. Um dos mais jovens era uma criança de 14 anos, um jovem magro de cabelos morenos cobrindo as orelhas, chamado Pablo Miguez. Foi preso com a mãe, membro do grupo guerrilheiro ERP, por um grupo armado do Exército que invadiu sua casa no bairro de Avellaneda em 12 de maio de 1977. Foi torturado com choques elétricos diante da mãe no centro clandestino El Vesubio e depois levado para a Escola de Mecânica da Armada, a notória ESMA, centro de torturas onde sobreviveram apenas 100 dos 4 mil presos que passaram por lá — entre eles não estava Pablo. A jornalista Lila Pastoriza, que saiu viva da ESMA, ficou um mês e meio ao lado de Pablo, que não era interrogado por ninguém. “Veja a que nos dedicamos agora”, comentou um carcereiro da ESMA, zombando da pouca idade do preso. “Um dia, um dos guardas o pegou pela mão e nunca mais soube dele”, contou a jornalista no tribunal.

A imagem de Pablo ficou flutuando para sempre na consciência nacional e nas águas do Prata, onde ele parece caminhar na impactante estátua em aço polido da artista plástica Cláudia Fontes, que esculpiu no Parque de La Memória a figura de um garoto, com as mãos para trás, olhando o horizonte sem fim do grande rio onde se afogaram tantas vidas e esperanças. A obra está colocada de costa para a praia, a uns 50 metros da murada que recebeu Obama e Macri, e produz um forte efeito emocional em quem a vê. A dois quilômetros de distância está a ESMA, onde um dia Pablo viveu os últimos momentos de sua curta vida. Uma coisa rápida, como pedia Kissinger aos generais.

Pablo começou a morrer quando recebeu uma injeção anestésica que o deixou grogue, sonolento. Homens da Marinha, sem uniforme, descaracterizados com tênis, jeans e camiseta, o levaram para o Aeroparque, aeroporto doméstico a apenas 4 km da ESMA, e o embarcaram num Skyvan, um bimotor turboélice irlandês conhecido como ‘caixa de sapatos voadora’. Transportava 19 passageiros, era curto, bojudo e muito apreciado pela rampa traseira que facilitava a descarga de mercadoria. A ditadura argentina achou uma boa finalidade nesse avião para descartar suas ‘mercadorias’ humanas: decolava com sua carga de presos do Aeroparque até a altitude de 6 mil metros, a 300 km por hora, e de lá jogava sua carga no Prata. Antes de virar estátua, Pablo desapareceu assim, da mesma forma que outras 4.400 pessoas despejadas por ordem direta do almirante Emílio Massera, o nome mais sanguinário da junta militar.

A entrevista errada

Vários corpos teimaram em reaparecer, a partir de maio de 1976, nas praias argentinas e uruguaias do Prata. Os restos com marcas de torturas localizados 300 km ao sul de Buenos Aires foram rapidamente sepultados como NN (no nombrados) no cemitério de General Lavalle, uma localidade rural às margens do rio, com pouco mais de 3 mil habitantes. Autópsias posteriores identificaram entre eles três fundadoras do grupo das Mães da Plaza de Mayo — Esther Ballestrino, Maria Eugenia Ponce de Blanco e Azuzena Villaflor.

Os corpos que ressurgiam nas praias distante do cabo Polônio — já na costa uruguaia do Atlântico, 260 km acima de Montevidéu — de certa forma voltavam para casa. Eram uruguaios exilados na Argentina, sequestrados pela Condor, torturados na Automotores Orletti do agente Furci e do coronel Cordero e arrojados das alturas no Prata. Deveriam desaparecer, mas ressurgiam teimosamente nas manchetes dos jornais, todos censurados, que se limitavam a informar sobre os achados macabros, sem avançar nos motivos e identidade dos assassinos. Apesar disso, todos sabiam ou imaginavam do que se tratava. Os detalhes só foram conhecidos uma década depois, em 1995, quando o capitão de corveta Adolfo Scilingo, hoje com 69 anos, contou ao jornalista Horácio Verbitsky a verdade sobre os vuelos de la muerte, que ele coordenou como integrante da ESMA. O depoimento virou um livro, El Vuelo, e o sucesso garantiu ao capitão um convite da TV estatal da Espanha para uma entrevista bombástica.

Quando desembarcou em Madrid, em outubro de 1997, em vez do festejado apresentador da TVE Carlos Herrera, o capitão da ESMA foi desviado do estúdio para ser entrevistado num tribunal por outro espanhol: o juiz Baltazar Garzón, que ganharia renome mundial um ano mais tarde ao determinar a prisão do general Pinochet pelos crimes da Condor. Scilingo confirmou ao juiz os pormenores dos voos assassinos e nunca mais retornou à Argentina. Pelos crimes de lesa humanidade, a morte de 30 pessoas e a detenção ilegal e torturas em outras 256, o capitão foi condenado pela Suprema Corte espanhola a 1.084 anos de prisão.

A tragédia da Operação Condor, enfim julgada e condenada em Buenos Aires, mostra que Argentina e Brasil, agora, mostram uma inesperada convergência — para pior, no plano sensível dos direitos humanos.

O Brasil tem fracassado miseravelmente no seu acerto de contas com o passado. Enquanto os países mais importantes da região instalavam suas Comissões da Verdade no mesmo ano em que caíam suas ditaduras (Argentina em 1983, Uruguai em 1985 e Chile em 1990), o Brasil da eterna conciliação viu o último general deixar o Palácio do Planalto em 1985 e ainda esperou longos, insuportáveis 27 anos para implantar sua comissão.

Cinco presidentes civis — José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva — passaram omissos diante do tema, que só foi atacado em 2012 no governo de Dilma Rousseff, o único governante entre eles que carregava a condição de ex-guerrilheira, presa política e torturada na ditadura. Dilma teve o mérito de instalar a Comissão Nacional da Verdade (CNV), mas o demérito de não defendê-la contra a persistente sabotagem dos comandos militares, que ao longo de seu governo mostraram desdém, desatenção e clara hostilidade aos trabalhos de investigação.

Os generais ignoraram ostensivamente os fatos, nomes e datas de centros de torturas e mortes comprovadas em um minucioso requerimento que a CNV apresentou aos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Na resposta evasiva, desleixada, que deram ao requerimento, os generais chegaram ao requinte de ignorar até as torturas de 22 dias a que submeteram a guerrilheira Dilma Rousseff, em 1970, no mais afamado centro de violências do Exército, o DOI-CODI da rua Tutoia, administrada pelo II Exército (atual Comando Militar do Sudeste), em São Paulo. Apesar do deboche explícito, nem o passivo ministro da Defesa, Celso Amorim, nem a torturada Dilma Rousseff — a comandante suprema das Forças Armadas — fizeram valer a sua autoridade. Engoliram a afronta em seco. A cínica ditadura brasileira fingiu, sempre, que não participou da fundação da Operação Condor em Santiago do Chile, em novembro de 1975.

O coronel chileno Manuel Contreras, chefe da temida DINA de Pinochet, queria um encontro da cúpula da repressão regional em seu país. Mandou o vice-chefe da DINA, o coronel da Força Aérea Mário Jahn, percorrer as capitais do Cone Sul para entregar o convite em mãos. Quase 30 anos depois, quando depôs ao juiz Juan Guzmán, o primeiro do Chile que ousou processar o intocável Pinochet, o coronel Jahn não lembrava onde e a quem entregou os convites. Só lembrou de um destinatário: “João Batista Figueiredo, persona que conocía de un viaje anterior que hice a Brasil“. Figueiredo, então chefe do SNI, só não decolou de Brasília porque foi contido pelo presidente Ernesto Geisel, que não queria dar tanto prestígio a Pinochet. Ele ordenou que outros fossem no lugar de Figueiredo.

Os 44 mil documentos do Departamento de Estado que poderiam esclarecer o assunto nunca informaram quais eram os brasileiros. Intrigado com essa lacuna, investiguei durante dois anos, nas entranhas da ditadura, para concluir meu livro sobre a Operação Condor (*), lançado em 2008. Então, revelei os nomes dos dois brasileiros autorizados por Geisel e indicados por Figueiredo para representar o Brasil no encontro: o coronel Flávio de Marco e o major Thaumaturgo Sotero Vaz, ambos do Centro de Informações do Exército (CIE) e veteranos do combate à guerrilha do Araguaia. A dupla viajou com uma ordem estrita de Geisel: participar apenas como observadores, sem autorização para assinar a ata de fundação da Condor. Eles foram, viram, ouviram, falaram e participaram, fingindo que não estavam ali. O Brasil saiu à francesa do evento histórico da Condor.

O coronel De Marco morreu de infarto aos 52 anos, em 1984, quando exercia o cargo de diretor-administrativo do Palácio do Planalto no Governo Figueiredo. O major Thaumaturgo, hoje general da reserva, sobreviveu a tudo e trabalhava em 2012 como assessor parlamentar do Comando Militar da Amazônia (CMA). Conforme a página 223 do Capítulo 6 do relatório final da CNV, dedicado às ‘Conexões Internacionais: a aliança repressiva no Cone Sul e a Operação Condor’, o general Thaumatugo alegou razões de saúde e recusou duas convocações da CNV para cumprir seu dever para com a Pátria e revelar o que sabe na condição de testemunha ocular da história da Condor.

Nem o comandante do Exército, nem o ministro da Defesa, nem a presidente Dilma mostraram qualquer contrariedade com a falta de colaboração do general que viu a serpente sair do ovo. E engoliram em seco o desaforo. A CNV fez a sua parte e a presidente guerrilheira, não.

A primeira das 29 medidas propostas pela CNV em seu relatório final pede o reconhecimento, pelas Forças Armadas, de sua responsabilidade nas torturas e violências cometidas durante o regime de arbítrio — uma impossibilidade prática enquanto prevalecer a inércia dos comandantes militares e a apatia dos presidentes civis. A segunda recomendação da CNV, que se impõe como dever histórico e exigência de cortes internacionais, é a revogação da Lei de Anistia que a ditadura desenhou com esmero, em agosto de 1979, para beneficiar os seus torturadores com o privilégio da impunidade.

Ao Executivo inerte se somou a omissão crônica do Legislativo. Num Parlamento brasileiro com 513 deputados e 81 senadores, existem apenas duas propostas para revisar esta obscena ‘lei de autoanistia’ que os militares fizeram aprovar por apenas cinco votos (206 a 201) num Congresso emasculado pelos atos institucionais — tudo para garantir à força a hegemonia na Câmara dos Deputados do partido da ditadura, a ARENA (221 cadeiras), sobre a frente de oposições abrigada no MDB (186). Um projeto da deputada Luiza Erundina (então PSB-SP) e outro do senador Randolfe Rodrigues (hoje REDE-AP), ambos pedindo a revisão da Anistia de 1979 para permitir a punição aos torturadores, são as únicas manifestações parlamentares que confirmam a omissão e o desinteresse de um Congresso conservador, desatento à História e aos seus compromissos éticos para com a verdade.

Nenhum avanço pela punição aconteceu no governo da ex-guerrilheira Dilma, nada certamente acontecerá no retrógrado governo interino de seu sucessor. O regressista Michel Temer mostrou em apenas três semanas de poder trepidante um dos mais desastrados inícios de administração da história da República, graças a uma notável equipe de nítido conteúdo conservador, claras convicções de retrocesso, forte índole reacionária e controversa integridade na sensível área da moralidade pública. Temer não lembrou de nenhuma ‘representante do mundo feminino” para integrar seu ministério num país onde 103 milhões (51,4%) da população são mulheres. Descobriu para a rebaixada Secretaria das Mulheres uma crente evangélica que é contra o aborto até mesmo em casos de estupro, contrariando o que diz a lei. Retirou o status de ministério da Secretaria de Direitos Humanos e, pior, ressuscitou o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), disfarçado como Secretaria.

O general quatro estrelas, Sérgio Etchegoyen, 64 anos, é um militar de fortes ligações familiares com a linha dura de duas ditaduras. Foi assessor especial do ministro Nelson Jobim no Governo Lula e chefe do Estado Maior do Exército (EME) no Governo Dilma O avô de Etchegoyen, Alcides, foi chefe de polícia do Estado Novo (1937-45) do ditador Vargas, substituindo o notório Filinto Muller. O pai, Léo, era major e chefe da polícia gaúcha em Porto Alegre, logo após o golpe de 1964, quando recebeu com estilo o agente americano Dan Mitrione. Em junho, ele posou para fotos na escadaria do Palácio da Polícia com o ilustre visitante, especialista em torturas que dava seu know-how à repressão no Rio, como responsável no Brasil do Office Public Safety (OPS), braço da CIA que atuava na América Latina sob a fachada da USAID. Mitrione foi transferido em 1969 para o Uruguai, para disseminar suas habilidades. Lá foi sequestrado pelos Tupamaros e executado na prisão da guerrilha em 1970.

Em 1979, já general em São Paulo, Leo Etchegoyen era chefe do Estado-Maior do II Exército e, como tal, responsável direto pelo DOI-CODI, o centro de suplícios onde atuou o coronel Brilhante Ustra, o torturador festejado pelo deputado Jair Bolsonaro no seu polêmico voto na sessão da Câmara que admitiu o processo de impeachment que afastou Dilma Rousseff provisoriamente do Planalto. Um tio, Cyro Etchegoyen, foi apontado pelo coronel Paulo Malhães em depoimento à CNV como a autoridade responsável pela ‘Casa da Morte’, centro clandestino de tortura e morte montado pelo DOI-CODI do I Exército na cidade serrana de Petrópolis.

O general Sérgio não falou do tio, mas se incomodou pelo pai, citado no relatório final da CNV de dezembro de 2014 como um dos 377 agentes do Estado brasileiro responsáveis por crimes na ditadura. Na condição de único general da ativa a confrontar publicamente a CNV, ele a acusou de ‘leviana’ em nota oficial. “No seu patético esforço para reescrever a história, a CNV apontou um culpado para um crime que não identifica”, protestou o general, em nome da mãe e quatro irmãos. Levou de volta no mesmo dia uma dura resposta da CNV, que lembrou fatos que o general Etchegoyen esquecia sobre o pai. Além da acolhida ao torturador Mitrione, que o general não lembrou, a CNV cita que Léo, em 28 de dezembro de 1979, “na qualidade de chefe do Estado-Maior e supervisor das atividades do DOI-CODI, fez calorosos elogios aos serviços prestados pelo tenente-coronel Dalmo Lúcio Muniz Cyrilo, chefe do DOI-CODI/II Exército”. Para refrescar a memória do Etchegoyen filho, a CNV lembrou que Cyrillo atuou “como chefe de equipes de interrogatório do DOI-CODI, tendo desempenhado a função de subcomandante nos períodos de Brilhante Ustra e Audir Santos Maciel” — os dois coronéis, por sinal, citados na lista dos 377 agentes da ditadura, ao lado do tio e do pai do general Etchegoyen.

A CNV pisou mais fundo, relembrando na sua resposta: “Em 1980, quando Léo Etchegoyen era chefe do EM do II Exército, seu comando esteve vinculado ao planejamento da prisão coletiva de sindicalistas e lideranças dos metalúrgicos da região metropolitana de São Paulo conhecida como ABCD, bem como do sequestro de integrantes de organizações de direitos humanos que prestavam solidariedade a esses trabalhadores, como os advogados José Carlos Dias — então presidente da Comissão Justiça e Paz (CJP) da Arquidiocese de São Paulo — e Dalmo Dallari — ex-presidente da CJP—, prisões efetuadas com violência, sem mandado de prisão e sem a devida comunicação às suas famílias”. O general não rebateu a nota da CNV.

Apesar desses antecedentes, ou por causa deles, o general Sérgio Etchegoyen é um dos notáveis do novo governo, indicado pelo presidente interino para assumir a Secretaria de Segurança Institucional.

Assim, enquanto a Argentina faz história na inédita condenação dos criminosos da Condor, o Brasil marca passo e retrocede. Depois de cinco generais-presidentes responsabilizados pela violência da ditadura, Brasília abrigou, em sequência, seis presidentes civis omissos diante da impunidade dos torturadores. E chega ao fundo do poço, agora, com o inesperado e exasperante Governo Temer.

Que vergonha, Brasil!