Na madrugada de 14 de novembro de 1844, guerrilheiros comandados pelo ardiloso Francisco Pedro de Abreu, o Chico Moringue, surpreenderam um acampamento farroupilha numa curva do Arroio Porongos, entre Piratini e Bagé.

Na madrugada de 14 de novembro de 1844, guerrilheiros comandados pelo ardiloso Francisco Pedro de Abreu, o Chico Moringue, surpreenderam um acampamento farroupilha numa curva do Arroio Porongos, entre Piratini e Bagé.

Deu-se, aí, não apenas um massacre dos soldados rebeldes, mas também o episódio mais polêmico da guerra. O alvo principal do ataque foi o Corpo de Lanceiros Negros, formado por mais de 100 ex-escravos, que foram exterminados. Um detalhe: eles haviam sido desarmados na véspera por seu comandante, o general David Canabarro. Coincidência ou traição?

Os mais respeitados pesquisadores da Revolução, como Moacyr Flores e Riopardense de Macedo, não têm dúvidas de que houve traição, um arranjo entre Canabarro e Caxias para resolver a questão dos escravos, que emperrava o acordo de paz. A dúvida, em todo o caso, persiste, uma vez que o único documento sobre o fato – uma carta de Caxias informando Moringue da combinação – não tem autenticidade comprovada.

O certo é que as contradições da Revolução Farroupilha em relação aos escravos não se esgotam neste episódio de Porongos. Elas estão, inclusive, impressas nas páginas do jornal O Povo, onde artigos de veemente doutrina republicana e libertária estão lado a lado com anúncios de fuga ou de aluguel de escravos.

Bento Gonçalves, Neto e outros chefes tinham escravos e os mantiveram durante a guerra. Segundo Abeillard Barreto, foi com a venda de 17 escravos em Montevidéu que Domingos José de Almeida pôde comprar a tipografia onde era impresso o jornal farrapo.

Parte da confusão deve-se ao fato da Revolução haver mobilizado ex-escravos como soldados, formando os famosos Corpos de Lanceiros Negros. Diz Moacyr Flores:

“Os chefes de polícia dos distritos desabafavam que não podiam mais efetuar o recrutamento, porque os homens livres fugiam para o lado legal; então, Bento Gonçalves prometeu liberdade aos escravos que se alistassem nas fileiras rebeldes… O alistamento de ex-cativos deveu-se, igualmente, à necessidade- farroupilha de formar uma infantaria de lanceiros, corpo utilizado com sucesso pelos imperiais. O homem livre sulino considerava indigno lutar a pé. Também era possível a um senhor ou seu filho escaparem do recrutamento mandando no lugar um cativo, que era alforriado para servir como soldado.

“Os chefes de polícia dos distritos desabafavam que não podiam mais efetuar o recrutamento, porque os homens livres fugiam para o lado legal; então, Bento Gonçalves prometeu liberdade aos escravos que se alistassem nas fileiras rebeldes… O alistamento de ex-cativos deveu-se, igualmente, à necessidade- farroupilha de formar uma infantaria de lanceiros, corpo utilizado com sucesso pelos imperiais. O homem livre sulino considerava indigno lutar a pé. Também era possível a um senhor ou seu filho escaparem do recrutamento mandando no lugar um cativo, que era alforriado para servir como soldado.

Os senhores farroupilhas cobravam pelos serviços prestados por seus cativos à República. Os negros que lutaram nas tropas sulinas jamais o fizeram em igualdade com os homens livres. Seus oficiais sempre foram homens brancos. Nas tropas farroupilhas, negros e brancos marchavam, comiam e dormiam separados.

O Império também libertou cativos para combaterem os farroupilhas e concedia carta de alforria e passagem para fora do Rio Grande aos soldados negros que desertassem das fileiras farroupilhas.

Sobre os “legendários Lanceiros Negros”, muito se escreveu e muito pouco se sabe. Segundo Hélio Moro Mariante, a única referência oficial a respeito deles é uma minuta de janeiro de 1844, que fala da regularização do exército farroupilha e menciona “ … o Primeiro Corpo de Lanceiros passa a denominar-se Corpo Auxiliar de Lanceiros, integrado pelas praças libertas dos de-mais corpos de cavalaria”.

Nem o número certo deles se fica sabendo. Wiederspahn diz vagamente que “eram estes soldados afro-brasileiros do Corpo de Lanceiros e de um Batalhão de Caçadores, unidades cuja criação se deve a uma iniciativa pessoal do então major João Manuel de Lima e Silva. O uniforme desses lanceiros era uma camisa vermelha e calça de brim bege, exaltados por Garibaldi como os melhores e mais destemidos cavalarianos”.

Em 1839, segundo Mário Maestri, dos 4.396 soldados das tropas de primeira linha farroupilha, 952 eram lanceiros negros, organizados em dois corpos. “Com a crescente dificuldade dos farroupilhas de arregimentarem soldados livres, a proporção de ex-escravos deve ter crescido ainda mais.” Outros autores afirmam que teria chegado a 600 o número de cativos engajados nas forças rebeldes. Restariam, quando foi assinada a paz, 200 ou 300. Mais de 100 foram assassinados em Porongos. Um ofício de Caxias, de 5 de março de 1845, sobre as condições da pacificação informa: “Os escravos que eles ainda conservavam armados foram entregues com suas armas e seu número não excede a 120”.

Diz Wiederspahn: “Canabarro acabaria entregando, depois, um contingente de cerca de 120 destes seus soldados ex-escravos, por ele apartados dos demais para serem encaminhados ao Rio de Janeiro, onde deveriam ficar confinados na Fazenda Imperial de Santa Cruz, inicialmente como escravos estatizados, depois alforriados com a condição de que não voltassem ao Sul. Valeu-se de um aviso imperial que prometera liberdade a todos os soldados republicanos ex-escravos que desertassem de suas fileiras e se apresentassem às autoridades imperiais”.

170 anos depois, a polêmica continua acesa

É ponto pacífico que os esquadrões de lanceiros negros, formados por escravos, foram importantes na Guerra dos Farrapos. Só do lado rebelde houve mais de mil guerreiros, que se engajaram na esperança (e com a promessa) de se tornar livres, mas também do lado imperial se formaram batalhões de escravos. Eles usavam lanças de três metros de comprimento e lutavam a pé ou montados (em pelo, quando havia cavalos). Finda a guerra, ganha pelo Império, poucos lanceiros se tornaram livres – caso dos que foram para o Uruguai sob a chefia do general Neto, que tinha uma fazenda lá. A maioria voltou ao regime escravo, só extinto pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888.

Passados mais de 170 anos do fim da Revolução Farroupilha, permanece obscuro e polêmico o último episódio guerreiro, ocorrido no Cerro de Porongos, no atual município de Pinheiro Machado, a 350 km de Porto Alegre, na madrugada de 14 de novembro de 1844, quando já não havia mais combates e estavam todos esperando o fim das conversações de paz. A História o registra ora como “a surpresa de Porongos”, ora como “o massacre” ou “a traição”.

Em Porongos se concentrava o exército farrapo, sob o comando do general David Canabarro, que tinha nas redondezas os esquadrões dos generais Neto e João da Silveira. O outro general farrapo, Bento Gonçalves, havia se retirado das lutas depois de ferir mortalmente seu primo Onofre Pires num duelo de espadas. Enquanto isso, a algumas léguas de distância, perto de Bagé, o vitorioso presidente da província, general Luis Alves de Lima e Silva (futuro Duque de Caxias), dava as cartas em nome do governo do Rio de Janeiro.

Em resumo, o Império aceitava indenizar os fazendeiros, charqueadores e comerciantes por prejuízos sofridos durante a guerra, mas se negava a libertar os escravos que haviam lutado sob a promessa de ganhar a liberdade. Mais do que isso, exigia a devolução dos escravos pertencentes a fazendeiros legalistas. Pode então ter sido um negócio, uma troca? Naquele tempo, os escravos valiam dinheiro — cada “peça” custava 150 mil réis em leilões públicos e negociações particulares. Sem eles, os negócios não andavam.

Naquela madrugada de novembro de 1844, o acampamento dos lanceiros negros foi atacado pelo coronel Francisco Pedro de Abreu, o Moringue, posteriormente agraciado com o título de barão. Estava escuro, mas Moringue não errou o bote: tudo indica que ele tinha informações de dentro das forças farrapas. Uma de suas fontes era a mulher conhecida por Papagaia, personagem misteriosa da história, cujo papel nunca foi devidamente estudado. Ela chegara ao acampamento como companheira do enfermeiro João Duarte, mas mantinha encontros noturnos com o general Canabarro, que estava na barraca dela quando Moringue atacou.

Uma centena de lanceiros foi morta, outra centena aprisionada e os restantes fugiram, sem armas nem munição, pois o armamento havia sido recolhido na véspera sob a alegação de que os negros ameaçavam revoltar-se contra a indefinição de sua situação. Dias depois os remanescentes dos lanceiros farrapos foram liquidados numa batalha em Arroio Grande, a poucos quilômetros de Porongos.

Surpresa ou não, o evento foi esquecido por décadas, até mesmo porque após 1845 a Guerra dos Farrapos se tornara assunto proibido no Brasil. O primeiro a levantar o assunto foi Giuseppe Garibaldi, que havia liderado uma malograda marinha de guerra lançada contra Laguna, SC. Em suas memórias, organizadas pelo escritor francês Alexandre Dumas e publicadas em 1870, o revolucionário italiano elogiou a bravura e a destreza dos lanceiros negros chefiados pelo capitão Teixeira Nunes. “Nunca vi guerreiros mais valentes”, disse Garibaldi. Nem assim o tema prosperou.

O primeiro brasileiro a contar a história da revolução farrapa foi o cearense Tristão de Alencar Araripe, funcionário público no Rio que publicou em livro de 1880 a versão imperial do conflito. Em 1882, veio a resposta escrita por Joaquim Francisco de Assis Brasil, gaúcho de São Gabriel que estudava Direito em São Paulo, onde um grupo de subversivos havia fundado o Clube 20 de Setembro. Montados na data farroupilha, faziam propaganda do sistema republicano de governo.

Empatado o jogo, o assunto ficou em banho-maria até os primeiros anos da República proclamada em 1889. As lembranças sobre a Revolução Farroupilha enalteciam os heróis rebeldes e ignoravam a participação dos escravos, que serviam como vanguarda de batalhas ou davam golpes de mão em acampamentos inimigos. No final do século XIX, a questão dos lanceiros de Porongos estava resumida a duas alternativas contraditórias.

Para uns, em Porongos teria ocorrido uma emboscada imperial que pegou de surpresa um acampamento farrapo já sem disciplina; para outros, houve um massacre traiçoeiro que se consumou graças à ajuda dos chefes da tropa farroupilha. As duas alternativas são verossímeis.

O primeiro estudioso a buscar respostas concretas foi o jornalista-historiador Alfredo Ferreira Rodrigues em seu Almanak Literário e Histórico do Rio Grande do Sul, de 1899 a 1901. Mesmo tendo recebido cartas de ex-combatentes afirmando que Canabarro preparou o terreno para o ataque inimigo, Rodrigues se manteve na defesa do comandante farrapo. Depois, veio uma safra intermitente de livros a favor e contra os heróis farroupilhas:

1933 – Alfredo Varela, que escreveu mais de três mil páginas, deixando Canabarro mal

1935 – Aurelio Porto, que passou alguns anos no Rio pesquisando os documentos oficiais sobre a guerra dos farrapos

1936 – Dante de Laytano, o primeiro estudioso a reconhecer a importância sócio-econômica dos escravos na história rio-grandense

1938 – Tasso Fragoso, o primeiro militar a apresentar uma versão castrense do conflito

1944 – Walter Spalding, que tratou a rebelião como uma epopéia

1955 – Arthur Ferreira, outro historiador que preferiu uma narrativa militar

1961 – Fernando Henrique Cardoso, que estudou a presença dos negros na economia sulina

1975 – Claudio Moreira Bento, especialista em história militar, enalteceu os lanceiros negros

1978 em diante – Moacyr Flores, professor que estudou a fundo a revolução, tendo publicado mais de 20 livros, concluindo que houve uma trama para por fim ao conflito

1979 – Spencer Leitman, americano que estudou profundamente a presença dos negros na história

1981 – Henrique Wiederspahn, outro historiador militar

1984 – Tau Golin, historiador que abriu polêmica ao chamar Bento Gonçalves de herói-ladrão

1993 – Mario Maestri, historiador que dissecou a escravidão no Rio Grande do Sul

SÉCULO XXI

Ao longo do século XX, saíram outros livros sobre a revolta rio-grandense, mas as referências aos lanceiros eram quase sempre fragmentárias. A situação só mudou a partir de 2001, quando membros do Movimento Consciência Negra começaram a chamar a atenção para o silêncio em torno de Porongos. Para resumir a história, no século XXI foram publicados três livros de características distintas. O primeiro, lançado em 2005, expõe o assunto e não toma partido: os outros dois sustentam opiniões contrárias, mantendo acesa a polêmica secular.

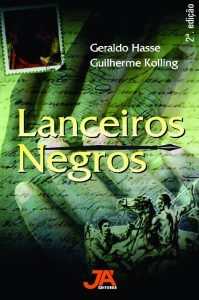

“Lanceiros Negros” (JÁ Editores, 2006, 2ª ed., 140 pg.), dos jornalistas Geraldo Hasse e Guilherme Kolling, reconta a guerra e resgata a participação dos lanceiros, cuja memória passou a ser intensamente recuperada a partir de 2001.

“Lanceiros Negros” (JÁ Editores, 2006, 2ª ed., 140 pg.), dos jornalistas Geraldo Hasse e Guilherme Kolling, reconta a guerra e resgata a participação dos lanceiros, cuja memória passou a ser intensamente recuperada a partir de 2001.

“História Regional da Infâmia” (L&PM, 2010, com 342 pg), de jornalista e historiador Juremir Machado da Silva, faz uma revisão completa da polêmica antes de concluir que os lanceiros foram vítimas de uma traição armada por David Canabarro em conluio com Caxias.

“O Ataque de Porongos e os 170 anos de uma Farsa Intermitente” (Edigal, 2014, 70 pg), de Cesar Pires Machado, argumenta que o ataque de Porongos foi uma operação militar planejada por Caxias e executada por Moringue; e que as acusações desairosas contra Canabarro foram parte de um plano menor para terminar de desmoralizar os farrapos, que já estavam bastante divididos.