Luiz Cláudio Cunha*

O vento constante que soprava do mar sobre a cidade de Osório, no litoral gaúcho, distante apenas 15 km das ondas do Oceano Atlântico, amenizou a temperatura de 30° na manhã daquele sábado ensolarado, 10 de abril de 2021. Isso permitiu que o encontro informal dos três políticos da cúpula do MDB gaúcho fosse ainda mais descontraído, trocando o hábito sufocante do paletó e gravata do asfalto pelos adereços mais confortáveis da praia — sandálias, bermuda, tênis, camiseta e calça jeans.

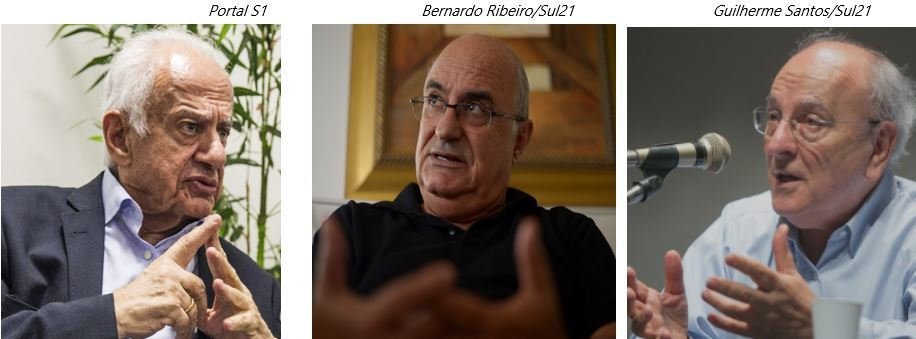

Foi uma longa, relaxada conversa de quatro horas coroada por um almoço, na casa de veraneio do presidente do partido no Rio Grande do Sul, o deputado federal Alceu Moreira, que recepcionou o prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo, e o secretário-geral do MDB, o deputado estadual Gabriel Souza, que também preside a Assembleia Legislativa. Ao final, o secretário Souza resumiu o teor do encontro para o repórter Paulo Egídio com uma frase crua e cínica que resume a inevitável decadência moral daquele que foi o mais prestigiado partido da história política gaúcha: “OK ter filiados adeptos ao bolsonarismo, mas o MDB nunca foi bolsonarista. O apoio ao Bolsonaro foi um momento tático eleitoral de 2018”, confessou candidamente o presidente da Assembleia gaúcha.

A frase foi publicada na edição virtual de domingo, 11, da mais importante colunista política do Estado, Rosane de Oliveira, no jornal de maior prestígio do Sul, a Zero Hora, sob um título ameno como a temperatura da praia: “Em almoço no litoral, líderes do MDB gaúcho concordam em posicionar o partido ao centro”. Apesar da gravidade da confissão, não se registrou nenhum abalo sísmico no Estado, que engoliu em seco, sem qualquer reação, rejeição ou indignação a palavra que, mais do que tudo, soava como uma autoconfissão.

Os chefes maiores do MDB sulista admitiam ousadamente, enfim, que era OK ter adeptos do bolsonarismo entre seus filiados, uma brutal contradição em termos que deveria envergonhar a sigla que carrega, na sua longa história, a honra de ter combatido e resistido à ditadura sempre louvada pelo capitão que arrebatou devotos e adesões irrestritas dentro da legenda. Ninguém do partido reclamou, nem se sentiu injuriado pela gentil admissão de que, OK, um filiado do MDB velho de guerra agora, de repente, poderia ser um assumido bolsonarista!…

Assustadoramente normal

O prefeito, o presidente do partido e o seu secretário-geral, nas suas levianas reflexões – tão despojadas quanto os trajes praianos que vestiam – exprimiam na essência a “banalidade do mal”, expressão definida seis décadas atrás pela filósofa e pensadora política Hannah Arendt (1906-1975), em seu trabalho de maior repercussão como jornalista: a série de cinco artigos que publicou, entre fevereiro e março de 1963, na renomada revista The New Yorker, sobre o juízo em Jerusalém em 1962 do tenente-coronel Adolf Eichmann, sequestrado dois anos antes na Argentina pelo serviço secreto de Israel. Coordenador e gerente do Holocausto nazista que exterminou seis milhões de judeus, ele foi julgado num processo de cinco meses, condenado e enforcado na madrugada de 1º de junho de 1962. O conjunto de cinco artigos foi transformado, no ano seguinte, no livro mais popular da ativa vida intelectual de Arendt: Eichmann em Jerusalém – um relato sobre a banalidade do mal.

Ao saber do iminente julgamento de Eichmann, Arendt se ofereceu à revista para cobrir o processo que testaria, na prática, a teoria por ela desenvolvida em seu primeiro e mais aclamado ensaio, As origens do totalitarismo, de 1951. Ali, examinava as raízes do Nazismo e do Stalinismo e os fundamentos de “uma nova forma de governo”, o Totalitarismo, que diferia essencialmente das outras três formas conhecidas de opressão – o despotismo, a tirania e a ditadura. Em Jerusalém, Arendt imaginava ter a chance de ver a justiça administrada ao homem de perfil totalitário sobre o qual ela havia escrito.

Mais do que uma pensadora original, Hanna Arendt era, também, uma sobrevivente do Holocausto gerenciado por Eichmann. Judia alemã de nascimento, escapou duas vezes das garras da Gestapo. Na Berlim radicalizada de 1933, no alvorecer do nazismo, denunciada por um livreiro por propaganda contra o Reich, ela e a mãe foram presas por oito dias. Dali escapuliu e procurou refúgio em Paris, mas acabou presa outra vez e internada no sul da França, em Gurs, um antigo centro de refugiados da Guerra Civil Espanhola que, sob a ocupação nazista, virou um campo de concentração para judeus não-franceses e inimigos do regime colaboracionista de Vichy. Quando conseguiu escapar dali, junto com a mãe e o marido, Arendt cruzou a Espanha rumo a Lisboa, de onde alcançou sua nova pátria em Nova York, em maio de 1941.

Duas décadas depois, ao publicar seu relato sobre o impacto de ver Eichmann ao vivo no tribunal, Arendt confessou ter ficado impressionada, certamente surpresa, com a inesperada imagem de vulgaridade e o comportamento daquele homem meio calvo, que parecia apenas um medíocre burocrata, até brando, em contraste com o horror dos crimes terríveis de que foi acusado. “Eichmann era terrivelmente, assustadoramente normal”, espantou-se ela.[1]

Essa insidiosa, maligna banalidade anotada nos anos 1960 acabou se infiltrando, contaminando, conspurcando em 2018 um dos lugares mais admirados do Brasil pela força de seu povo, pela beleza de sua terra, pelo valor de sua história política, econômica e cultural: o Rio Grande do Sul.

A naturalidade do Bem

Delimitada pelo Império no início do Século 19, a velha Capitania de São Pedro alçou-se duas décadas depois à Província e, com a República, transformou-se em Estado, hoje com números superlativos. Sexto mais populoso do país — com mais de 11 milhões de habitantes (equivalente a uma Bélgica) espalhados por 281 mil km² (do tamanho do Equador) onde se espraiam os pampas de largos horizontes, os campos verde-amarelo mansamente ondulados de milho e soja e as suaves colinas da serra perfumadas pelos vinhedos, hortênsias e flores de bergamota —, o Rio Grande do Sul ostenta índices invejáveis para um país tão desigual. Tem a 4ª melhor taxa de alfabetização (comparável a Singapura), é o 7º com mais estudantes de nível superior completo (quase 10% da população), alcança a 4ª posição em renda per capita (Porto Alegre é a 2ª capital, só atrás de Vitória) e atinge o 4º posto no ranking do PIB nacional.

Aos habitantes originais das tribos Charrua e Minuano juntaram-se os africanos e portugueses, mesclados com os castelhanos que porejavam pelas fronteiras com os vizinhos do Cone Sul, reforçados pela linhagem laboriosa dos imigrantes italianos e alemães que começaram a chegar da Europa no final do Século 19. Esse caldeirão de sangue, talento, interesses e culturas tão diversas gerou um povo guerreiro e afirmativo que explica o protagonismo dos gaúchos em movimentos, levantes, rebeliões e sagas que moveram, para a frente, a história do Estado e do Brasil em dois séculos.

As revoluções Farroupilha (1835-1845), Federalista (1893-1895) e a de 1923 colocaram o Estado ou parcelas dele, em tempos distintos e por razões diferentes, em ousado confronto com as oligarquias locais, a hegemonia federal do Rio de Janeiro e as leis da época que favoreciam o continuísmo no poder e a dependência econômica. A Revolução de 1930, iniciada no Sul, tirou o país do atraso da Velha República do café-com-leite, e a brava Campanha da Legalidade de 1961 conteve o Exército golpista em Brasília e garantiu a posse constitucional de João Goulart na crise entornada pela ébria renúncia de Jânio Quadros.

Essa linda, guerreira história de mais de 200 anos dominados pela naturalidade do bem de repente foi confrontada, humilhada pela banalidade do mal que prevaleceu na eleição presidencial de 2018 no Rio Grande do Sul. Pela maioria dos votos válidos, 63,2% (3,9 milhões de eleitores), o capitão Jair Bolsonaro teve quase o dobro de seu opositor no segundo turno, o professor de ciência política da USP Fernando Haddad, com 36,7% (2,2 milhões). O tosco e abrutalhado capitão venceu o advogado – mestre em Economia e doutor em Filosofia – em 407 dos 497 municípios gaúchos. Porto Alegre, a 3ª capital do país com menor taxa de analfabetismo (2,18%, atrás de Florianópolis e Curitiba), deu a vitória a Bolsonaro em todas as dez zonas eleitorais da cidade.

O capitão candidato, que no início parecia apenas uma excrescência folclórica e nostálgica do passado autoritário de 21 anos, acabou dominando corações e mentes da maioria dos 8,3 milhões de eleitores gaúchos. O resultado final no Rio Grande foi a nona maior vitória estadual de Bolsonaro, que venceu as eleições do segundo turno em 21 capitais e 16 dos 27 Estados brasileiros, incluindo os três do extremo sul, os de maior nível de escolaridade. Em Santa Catarina, que tem a capital mais alfabetizada do país, o capitão arrebatou sua segunda maior vitória nacional, com 75% dos votos, três de cada quatro eleitores. No primeiro turno, quando recebeu quase 50 milhões de votos no Brasil, Bolsonaro desconcertou os dois principais candidatos a governador no Sul – Eduardo Leite (PSDB), que teve 35,9%, e José Ivo Sartori (MDB), que tentava a reeleição, com 31,1%.

O frankenstein eleitoral

Ambos reafirmaram a “posição antipetista”, e tentaram atrair o voto bolsonarista – um recatado, outro arreganhado.

Leite foi cuidadoso: “Os gaúchos votaram na maioria em Bolsonaro, e eu respeito isso. Sei que apoiá-lo seria um gesto natural de quem deseja vencer esta eleição. Mas não quero vencer a eleição e perder a alma. Eu tenho uma posição firme: não arredar pé dos meus princípios e valores. Lamento que ele não tenha feito uma autocrítica sobre frases e pensamentos que não respeitam a democracia e a existência pacífica e natural de outros seres humanos”. E mais não disse, nem fez o candidato tucano no resto da campanha.

Sartori foi mais escancarado, irrestrito: “O apoio a Bolsonaro dialoga com a necessidade de combate permanente à corrupção, apoio à Lava-Jato, mais segurança e um novo pacto federativo. Não é hora de omissão”. Sartori, arrebatado, jogou-se no colo do capitão já no dia seguinte ao primeiro turno de 7 de outubro, tentando sugar sem rebuço a simpatia e o apoio explícito dos 3,3 milhões de gaúchos (52% dos votos válidos) que optaram por Bolsonaro.

Ao contrário de Leite, que não falou mais no capitão no segundo turno, Sartori rasgou as vestes da compostura e colou-se como uma craca no áspero rochedo de Bolsonaro. Tentando um equilíbrio instável na onda conservadora com o seu jacaré de arrivismo, o governador chegou ao extremo de juntar sua imagem à de Bolsonaro nos cartazes de campanha, gerando um horrendo frankenstein eleitoral que não deixava nenhuma margem de hesitação: ‘Sartonaro’.

O malabarismo não deu certo. O jacaré de Sartori perdeu o equilíbrio em seu balouçante, oportunista adesismo, e afundou na derrota por pouco mais de 420 mil votos (53,6% a 46,3%). O outro grande perdedor foi o líder maior do MDB gaúcho, o ex-senador Pedro Simon, mentor político de Sartori, um professor de filosofia que Simon arrebanhou para a política e para o MDB em 1976. Carinhosamente chamado de ‘Gringo’, como são conhecidos os imigrantes de origem italiana da serra gaúcha, Sartori ganhou dez das 13 eleições que disputou – incluindo duas para prefeito de Caxias do Sul, terra natal de Simon, e uma para governador. Sua devoção e subordinação ao mentor político, contudo, não lhe permitiam a iniciativa e a ousadia de assumir por conta própria o truque do “Sartonaro” sem o assentimento prévio do velho senador.

As digitais do envergonhado apoio de Simon ao capitão, assim, são perceptíveis a olho nu nos grandes cartazes de campanha que, sem qualquer objeção do líder máximo do MDB sulista, nivelaram para sempre a figura decente e cordial de Sartori e o retrato do ríspido e indecente Bolsonaro. A preferência de Simon ficou dissimulada até duas semanas antes do segundo turno, em 28 de outubro, quando ele concedeu uma desastrada entrevista ao principal jornal gaúcho, a Zero Hora. Numa afirmação surpreendente, de grande repercussão, o maior líder do MDB anunciou seu “apoio crítico” a Bolsonaro, um escorregão que colocou em xeque a biografia do ex-senador e tornou gelatinoso o seu pétreo compromisso com a ética.

Emparedado por Carlos Rollsing, um jovem e talentoso repórter de 35 anos, o veterano político então com 88 anos chegou ao extremo de implorar pelo que é impossível a um jornalista sério: não fazer a pergunta que deve ser feita. Um trecho desse patético confronto:

Rollsing – Pelo o que entendi da sua manifestação, o senhor vai acatar a decisão do MDB gaúcho de apoiar Bolsonaro, mas fico em dúvida se o senhor vai apoiar ele pessoalmente e se vai votar nele. Como será?

Simon – Eu vou ficar fora da campanha. Não participo.

Rollsing – O que o senhor vai fazer então? O que significa apoiar criticamente?

Simon – Eu não sei, respeito a decisão do partido, está feito, mas eu fico fora da campanha.

Rollsing – Não é um apoio explícito então?

Simon – É um apoio crítico.

Rollsing – E o que significa um apoio crítico?

Simon – Não vou participar da campanha. Vou fazer essas análises de um e de outro lado, que eu acho que devem ser feitas.

Rollsing – Mas o senhor vai votar no candidato Bolsonaro?

Simon – Não me faz essa pergunta (risos). Eu peço, por favor, que não me faça essa pergunta.

O claudicante, errático desempenho do ex-senador diante do repórter incisivo mostra suas vísceras na resposta seguinte, que prova o desconcerto interior que já consumia Simon em dúvidas e remorsos:

Rollsing – O senhor acha que esse apoio ao Bolsonaro agora, que tem saudosismo da ditadura e já relativizou atos como a tortura, é coerente com a história do senhor e do MDB?

Simon – Não. Acho que hoje, realmente, eu fico me perguntando o que o doutor Ulysses estaria fazendo…

É realmente deplorável ouvir o ex-combativo senador Simon se fazer essa pergunta, inadmissível para quem conviveu intimamente com o principal líder do MDB por mais de um quarto de século, no coração da política nacional, inclusive como o estratégico coordenador da campanha das Diretas-Já (1983-84). Simon lembra como ninguém daquela tarde de 5 de outubro de 1988, fecho glorioso de um ano e meio de debates até chegar à promulgação da nova Constituição. Ali, Ulysses trovejou: “Traidor da Constituição é traidor da pátria… Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações”.

Simon deveria lembrar, portanto, que a figura aberrante a quem dava o seu surpreendente “apoio crítico” em 2018 era o capitão Jair Bolsonaro que, em vez de amaldiçoar, louva sempre que pode a ditadura que Ulysses e os homens do Bem mais odiavam. O candidato que ganhava o apoio de Simon lamentou várias vezes que sua louvada ditadura tenha torturado e matado de menos, que mais gente deveria ter sido morta, e confessou, triunfal, que torturadores notórios eram os seus heróis e os autores de seus (poucos) livros de cabeceira. Nos seus 32 anos de presença ativa no Senado ao longo de quatro mandatos, desde 1979, Simon coincidiu boa parte de sua vida no Congresso com os sete baldios mandatos de Jair Bolsonaro na Câmara, eleito deputado federal sete vezes consecutivas a partir de 1990. Já deveria então, sem qualquer apoio, ser um crítico severo de Bolsonaro!

No fígado do capitão

Bolsonaro nunca deixou de ser um ilustre desconhecido do baixíssimo clero da Câmara, um parlamentar irrelevante, quase inútil, que conseguiu aprovar apenas dois projetos e uma emenda em 28 anos ordinários de Parlamento. A emenda do capitão-deputado autorizava o uso da fosfoetanolamina, a polêmica “pílula do câncer”, sintetizada na década de 1980 por um químico do interior paulista denunciado por curandeirismo pela Universidade de São Paulo (USP), em 2016. Um ano antes, a Academia Brasileira de Ciência condenou o uso da droga em seres humanos.

Apesar disso, a visão populista de deputados e senadores acabou aprovando uma lei incauta que liberava o uso da pílula, sem qualquer avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A carreira milagreira da “pílula do câncer” só acabou dissolvida por decisão do Supremo Tribunal Federal, que arquivou o pedido de liberação. Nessa jornada brancaleônica, o capitão Bolsonaro foi um demagogo defensor do clamor popular contra a ciência, antecipando o papel atual de charlatão, como garoto-propaganda da cloroquina e outras sandices terapêuticas que ele prescreve com o fervor de um cientista maluco.

Mesmo com essa enxovalhada folha corrida, o capitão bobalhão ganhou o valioso “apoio crítico” de Pedro Simon. Numa reunião com empresários em 2017 em Porto Alegre, local de residência do ex-senador, Bolsonaro já ensaiava sua candidatura presidencial apresentando sua maior virtude: “Sou capitão do Exército, a minha especialidade é matar”. Admirador confesso do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, notório comandante do maior centro de tortura de São Paulo, o DOI-CODI da rua Tutoia, na ditadura, ainda assim Bolsonaro recebeu a estranha adesão do ex-senador, mesmo sendo o admirado autor de um texto de forte repercussão publicado pelo jornal O Globo em 28 de abril de 2010. Nesse dia o STF julgava uma ação da OAB que dizia o óbvio: a anistia do Governo Figueiredo não podia se aplicar aos crimes de tortura – imprescritíveis – praticados pelos agentes da repressão durante o regime militar.

O título do artigo de Simon atingia o capitão no fígado: “Não se anistia o nazismo. Nem a tortura”. Numa advertência clara, que cabia com perfeição na ficha de Brilhante Ustra, o herói torturador de Bolsonaro, Simon escreveu:

Ninguém, neste país, tinha ordens para torturar. Nem mesmo o AI-5, a lei mais dura do período mais sangrento do regime de 64, mencionava ou liberava o uso da tortura. Os torturadores têm algo em comum: eles têm vergonha do que fizeram. É um crime, portanto, sem pai nem mãe.

Anistia não é esquecimento, é perdão. Não se pode esquecer o que não se conhece. Também não se pode perdoar o que não foi punido – privilégio imaculado de todos os torturadores que ainda existem no país.

O nazismo não merecia a amnésia, muito menos a anistia. A tortura, também. […]

Punir os torturadores, de hoje e de ontem, não é revanchismo. É uma obrigação moral e ética de um país que deve olhar sem medo para trás, para encarar sem receios o caminho que tem pela frente.

Vamos lavar e cicatrizar nossas feridas, acatando o pedido da OAB e os clamores de um país consciente de seu passado e confiante em seu futuro.[2]

Não se sabe se Simon, ao melhor estilo FHC, esqueceu o que escreveu, ou obliterou o que pensava. O fato é que o texto foi tão notável que, logo após ser recebido na redação no Rio de Janeiro, o gabinete do senador recebeu em retribuição um telefonema agradecido do então diretor de redação de O Globo, Ascânio Seleme, que elogiou: “Parabéns, senador, pelo senso de oportunidade e pela contundência do artigo”. Dezoito anos depois, ao declarar seu inesperado apoio crítico ao capitão que sempre defendeu a morte, a tortura e os seus executores, o ex-senador mostrou aos seus admiradores que tinha perdido o senso de oportunidade, a contundência e a coerência.

A admiração de velhos companheiros da luta contra a ditadura foi gravemente atingida pela súbita conversão de Simon ao Jair Messias da violência e da estupidez. Um dos mais chocados foi um histórico fundador do MDB, o advogado João Carlos Bona Garcia, que ingressou na guerrilha aos 17 anos, dois anos após o golpe de 1964, como militante da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), integrada entre outros por Carlos Lamarca e Dilma Rousseff. Participou de duas ações da VPR no Sul atacando carros pagadores do Banco do Brasil e do Bradesco. Bona Garcia acabou preso, torturado e, no final de 1970, banido do país quando 70 prisioneiros políticos foram libertados depois do sequestro do embaixador suíço Giovanni Enrico Bücher no Rio de Janeiro.

Em três décadas, os caprichos da história viraram o mundo de Bona Garcia de cabeça para baixo. Na democracia, o subversivo caçado pela repressão, odiado pelos militares e desterrado pela ditadura virou subchefe da Casa Civil do governador Pedro Simon, em 1986, e chefe da Casa Civil doze anos depois do governador Antônio Britto. Em 1998, o ex-assaltante de banco tornou-se executivo de banco: foi diretor do Banrisul, o banco estatal gaúcho, e presidente do Sindicato dos Bancos do RS. O ex-preso político Bona Garcia, naquele mesmo ano, foi indicado juiz da justiça militar gaúcha e, em 2002, o ex-torturado alcançou a presidência do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul.

A vida não é só eleição

As reviravoltas da vida não fizeram Bona Garcia, como Simon, perder o sentido de orientação política, nem desnortearam seus princípios éticos, nem turvaram sua memória. Em 15 de outubro de 2018, quatro dias após a perturbadora entrevista de Simon à Zero Hora, Bona Garcia contrariou o seu amigo e companheiro de partido para não contrariar sua própria consciência e sua história.

Condenando o que chamou de “cheque em branco do MDB” ao capitão, Bona Garcia, mesmo fazendo críticas ao PT, abriu o seu voto em Fernando Haddad. E deu uma explicação ao repórter Luís Eduardo Gomes, do site Sul21, que certamente encharcou Simon de vergonha. Disse Bona Garcia, em tons proféticos:

Acho que a vida não se restringe a uma eleição. Porque você vai estar dando um cheque totalmente em branco a um candidato que todo mundo conhece, suas posições sempre foram muito ruins para a democracia — uma pessoa racista, preconceituoso em relação às mulheres, apoiou e apoia ainda a ditadura militar que houve no País, apoiou e apoia a tortura, defende os torturadores. Todo mundo conhece isso.

O Bolsonaro tem anos e anos de vida parlamentar e todo mundo conhece a posição que ele tem, o que ele pensa sobre todos os problemas da vida nacional.

Do passado, do presente e do que pensa para o futuro.

Ele pode agora, como é época de eleição, vestir uma roupagem de conciliador, prometer unir o País, porque ele também quer votos.

Então, ele vai se apresentar como um moderado para ter os votos do pessoal mais de centro.

Agora, a vida dele não é essa. O posicionamento dele não é esse.

O que ele vai fazer, sabe-se lá o que é.

Mas você não pode comprar o Bolsonaro pelo que ele foi a vida toda.[3]

Uma nova e lamentada baixa nas fileiras históricas do MDB veio com o protesto veemente de outro fundador do partido, o filósofo João Carlos Brum Torres, que foi secretário estadual de Planejamento dos Governos Antônio Britto (1995-1999) e Germano Rigotto (2003-2007). Mestre em Filosofia pela Universidade de Paris, doutor em Ciência Política pela USP, com pós-doutorado em Ciência Política pela Universidade de Berkeley (EUA), Brum Torres mostrou, aos 72 anos, o que Simon não demonstrou aos 88: consciência política.

Cinco dias após a desastrada entrevista do ex-senador, e um dia após o público puxão de orelhas de Bona Garcia, Brum Torres avançou o sinal e, em protesto veemente, anunciou sua desfiliação do MDB, o único partido de sua vida.

Saiu com requintes de crueldade, explicando:

Vou sair porque achei grotesco o MDB sair correndo para se atirar nos braços de Bolsonaro.

Pode ter sido pragmatismo eleitoral, mas para tudo existe limite.

Um homem que escolhe como livro de cabeceira a obra de um torturador como Brilhante Ustra contraria os princípios nos quais eu acredito.[4]

Pedro Simon levou 32 anos para construir, em quatro mandatos consecutivos de senador em Brasília, uma merecida mística de campeão da ética, de crítico do regime militar, de inimigo da corrupção, de arauto contra a impunidade, de pregoeiro da luta contra todas as injustiças, escorado em fundas convicções católicas e sincera devoção franciscana.

O show do ectoplasma

Ninguém definiu melhor o dramático, teatral contorcionismo gestual de Simon na tribuna, no palanque e nas palestras do que o seu velho parceiro de política, Ulysses Guimarães, na “Ode ao Campeão”, publicada em um livro biográfico:

Há bons oradores, populares ou parlamentares.

Simultaneamente, bom no palanque e bom na tribuna, no Brasil só conheço um: Pedro Simon.

No palanque, fica em transe.

Dá ‘show’, mágica sessão de ectoplasma.

Possesso, funde-se com a multidão, rege o silêncio e o aplauso.

Fala com a goela, com os olhos, com as mãos, com o tórax convulso, baila com as pernas. Campeão da tribuna e do microfone.[5]

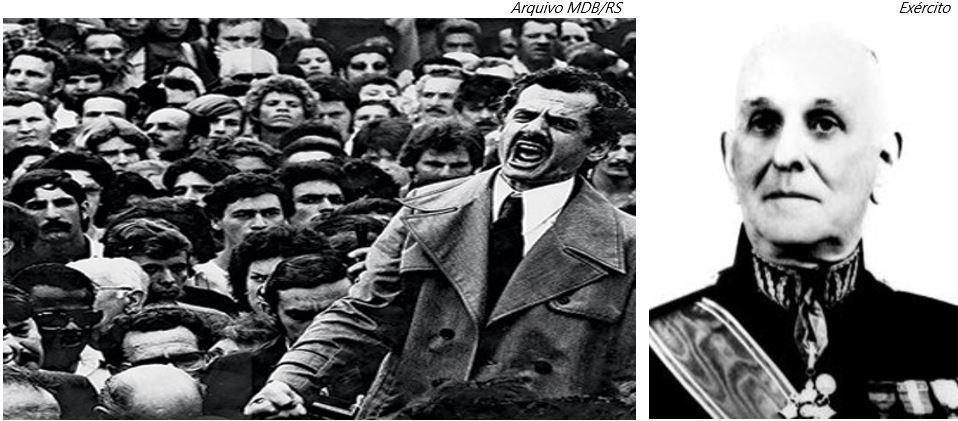

Em dezembro de 1976, ainda como deputado estadual e presidente do MDB gaúcho, Simon fez o discurso mais emotivo e forte do enterro de João Goulart, na volta derradeira a São Borja, sua terra natal, doze anos depois do golpe militar de 1964 — o golpe sempre louvado pelo capitão que Simon abençoou como candidato em 2018. Único presidente da História brasileira a morrer no exílio, Jango incomodava até mesmo num caixão.

“Jango era um grande estorvo para os militares, eles não queriam que ele voltasse nem morto. Jango era querido pelo povo. Havia uma multidão espontânea acompanhando seu caixão quando chegou a São Borja. A multidão se amontoou, baixou o caixão do carro funerário e o levou para a igreja, desafiando aos militares que queriam enterrá-lo às pressas. O povo não parecia ter medo”, lembrou Simon 37 anos depois do enterro ao repórter Darío Pignotti, do jornal argentino Página 12.

Simon revelou ao jornal de Buenos Aires que, antes do sepultamento apressado, procurou o comandante do III Exército em Porto Alegre, general Fernando Belfort Bethlem, solicitando uma autópsia no corpo do presidente. O general, sem dar maiores explicações, recusou o pedido.[6] Hoje, o Brasil ainda espera pela autópsia do voto de Simon em Bolsonaro, capaz de dissecar as vísceras que revelem as razões mais entranhadas dessa carcomida opção eleitoral do velho senador.

Como naquele dia sombrio em São Borja, os brasileiros se acostumaram anos depois a acompanhar semanalmente em Brasília, pelas imagens da TV Senado, as teatrais, performáticas exibições de Simon na tribuna do Senado, falando sobre tudo e sobre todos. Geralmente discursava às segundas e sextas-feiras, quando os outros senadores ainda não tinham chegado ou já haviam deixado a capital, e o microfone era destravado para as longas, fluviais intervenções do senador gaúcho, liberado da ditadura do relógio e das restrições do regimento da casa.

O silêncio de cemitério

É natural, portanto, que os brasileiros estranhem o inusitado, estrondoso silêncio que o habitualmente loquaz político gaúcho, mesmo sem tribuna, mantenha nos últimos dois anos, os mais trepidantes e assustadores desde o fim da ditadura em 1985. A aberrante presidência do capitão Jair Bolsonaro, regalado antes da eleição com o explícito apoio crítico do sempre rigoroso Simon, é um prato cheio para a língua afiada do ex-senador. Seja pela economia destrambelhada de seu ministro Paulo Guedes, ou pela aloprada política de combate ao ‘globalismo marxista’ do ex-chanceler Ernesto Araújo, ou pela gestão piromaníaca do ministro que derruba florestas e polui o meio-ambiente, Ricardo Salles.

Junte-se a isso a língua solta e o raciocínio travado do pior presidente da República brasileira, hoje o chefe de Estado mais polêmico e detestado no mundo, por sua figura tosca, ignorante, rombuda, boçal, que ataca mulheres, ofende jornalistas, afronta magistrados, destrata governadores e prefeitos, prega o armamentismo, incentiva os bandoleiros milicianos, alimenta o fundamentalismo religioso, desacata o bom-senso, deprime os brasileiros e envergonha o Brasil no mundo.

Tudo isso, além da doentia, neurastênica aversão de Bolsonaro à ciência, à medicina e às recomendações básicas dos especialistas – como o uso de máscara e o respeito ao distanciamento social – no combate à maior crise sanitária da história. Mais do que folclórica, sua esquizofrênica obsessão pela cloroquina e outras nulidades terapêuticas se soma à absoluta letargia pelo círculo de morte e dor que se alastra, sem controle, pelo país angustiado, sitiado pelo Covid-19 e pela inércia de um governo abilolado.

A falta de empatia do capitão, fator marcante de sua personalidade psicopata, mas previsível em um declarado “especialista em matar”, ficou ainda mais flagrante na quinta-feira, 29 de abril de 2021, quando o Brasil ultrapassou a dolorosa marca dos 400 mil mortos – o segundo maior do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Como sempre, um detalhe que trombou com o silêncio pétreo de Bolsonaro, fiel ao seu mantra favorito: “E daí? ”

O mórbido mutismo do capitão, diante de tanta morte, já não assombra mais ninguém, todos habituados ao riso catatônico, à gargalhada convulsiva que Bolsonaro se deleita em exibir na proporção em que cresce a escala de mortos. O que espanta, de fato, é que toda essa tragédia humanitária conflui para o silêncio solidário de quem nunca se calou, de quem sempre tudo falou: Pedro Simon. Não seria por falta de assunto, com certeza, que o velho senador se calaria agora, diante da pauta irrecusável de sandices e patifarias que se renova diariamente no desgoverno Bolsonaro. A única explicação para a cúmplice pasmaceira de Simon é que ele continua um passivo refém de seu apoio crítico.

Crítico, esse apoio nunca foi, diante de tanta coisa a ser criticada e sempre sufocada. O apoio, apesar de tudo isso, persiste pelo silêncio teimoso, inexplicável, que agora trava a língua do “ex-Simon”, conforme a ferina definição que o senador um dia recebeu do jornalista Josias de Souza, colunista do UOL e da Folha de S.Paulo. Para um político que se notabilizou durante tanto tempo como o grilo falante da consciência nacional, o gritante mutismo de Pedro Simon simboliza a erosão ética que hoje corrói a figura pública que, no passado, foi o retrato tonitruante da oposição mais altiva, corajosa, intimorata contra a ditadura. O atual comportamento flácido do ex-senador, diante de tanta iniquidade, contaminou a dobradiça reunião da cúpula do MDB em Osório, no início de abril, que apenas reflete a licenciosa aderência de Simon a Bolsonaro.

É triste ver, num personagem tão carismático da política brasileira, a indecisão ou a imprecisão de atitudes que degeneram sua imagem pública. É mais comum que grandes líderes, à medida que envelheçam, se tornem mais sábios, mais transcendentais, mais decisivos.

A aliança com o demônio

Pedro Simon era um guri, em junho de 1941, com apenas 11 anos completados cinco meses antes. Naquele verão do hemisfério norte, a noite abafada de sábado prometia um domingo quente na fronteira oriental da Polônia, invadida dois anos antes pelas tropas de Hitler, no início das hostilidades da II Guerra Mundial (1939-1945). O inferno vivido pelos poloneses escancarou-se, ainda pior, para os soviéticos que viviam nas repúblicas da Ucrânia, Belarus, Lituânia e Letônia, às 3h15 da madrugada de 22 de junho de 1941, quando uma barragem de artilharia clareou a escuridão de todas as fronteiras com fogo e pólvora, dando início à maior operação militar da História — a invasão nazista da União Soviética.

Para essa empreitada, Hitler mobilizou nove exércitos, 225 divisões, 10 mil tanques, 4 mil caças e bombardeiros, 750 mil cavalos e 4,5 milhões de homens — uma força militar dez vezes maior do que o Grande Armée que Napoleão reuniu em 1812 para o frustrado plano de conquistar a Rússia do imperador Alexandre I.[7]

Ao raiar daquela manhã de domingo, 22 de junho, o secretário particular John Colville, diante da importância da notícia, ousou despertar o premier inglês Winston Churchill na residência oficial de Downing Street, 10, para confirmar a invasão da União Soviética. Desde a véspera seu chefe recebia nervosas informações da Inteligência britânica sobre a crescente concentração de tropas alemãs na fronteira.

Ao ouvir a boa nova, que trazia Stálin para a aliança contra Hitler, Churchill respondeu com um largo sorriso de satisfação. Era assim mesmo uma reação surpreendente do principal líder conservador do mundo, que construiu sua carreira política como histórico adversário das esquerdas e, principalmente, dos bolchevistas. À noite, em um discurso especial no rádio pelo poderoso microfone da BBC, o bulldog britânico reforçou para o mundo:

Ninguém foi um oponente mais consistente do comunismo nos últimos vinte e cinco anos. Não direi nenhuma palavra do que falei sobre isso. Mas tudo isso se desvanece diante do espetáculo que agora se desenrola. O passado, com seus crimes, suas loucuras, suas tragédias, desaparece … O perigo russo é, portanto, nosso perigo, e o perigo dos Estados Unidos, assim como a causa de qualquer luta russa por um lar é a causa da liberdade de homens e povos livres em todos os quadrantes do globo.

Churchill não repetiu no rádio o que dissera a Colville, logo após ser informado do início da grande invasão. Com o bom-humor que o caracterizava, reforçando a gravidade histórica do momento, o primeiro-ministro inglês confidenciou ao seu discreto secretário privado:

— Se Hitler invadisse o inferno, eu faria pelo menos uma referência favorável ao diabo na Câmara dos Comuns![8]

Ao fazer essa declaração privada, Churchill tinha 66 anos — idade em que Simon, meio século depois, ainda completava a metade de seu segundo mandato de senador. Naquele momento, mais do que suas idiossincrasias ideológicas, o líder do Reino Unido mostrava a aguda percepção e a grandeza histórica que o elevaram à condição de maior britânico de todos os tempos, em eleição promovida em 2002 pela rede BBC – à frente de figuras notórias como a Princesa Diana, Charles Darwin, William Shakespeare, Isaac Newton, John Lennon e o almirante Horatio Nelson.[9]

Em julho de 1999, ano em que Simon concluiu seu segundo mandato de senador, o grupo RBS e o jornal Zero Hora fizeram uma pesquisa de 1,7 milhão de votos coletados em sete semanas, com 360 urnas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, para descobrir quem eram os 20 gaúchos mais marcantes do Século 20, o mesmo de Churchill.

Simon não aparece entre os 50 mais votados por seus conterrâneos.[10]

Entre o Churchill de 1941, com sua calibrada simpatia pelo diabo, e o Simon de 2018, apoiador crítico do satânico capitão, existe mais do que a sutileza semântica e a diferença temporal de largos 77 anos. O governante britânico soube reconhecer com determinação, na dura circunstância histórica da guerra, quem era o verdadeiro demônio a ser exorcizado. O ex-senador brasileiro não soube discernir com clareza, na polarizada refrega de uma disputa acesa no cenário eleitoral, quem era o mefistofélico vetor da truculência e do autoritarismo.

A mira certeira de Churchill apontou ao mundo quem era o verdadeiro inimigo da liberdade: o ex-cabo Adolf Hitler. A míope adesão de Simon ajudou a camuflar a fantasia verde-oliva de quem era a real ameaça à democracia: o ex-capitão Jair Bolsonaro.

Num país de poucas referências éticas e raros paradigmas morais, a desastrada declaração de Pedro Simon, às vésperas de uma incerta disputa eleitoral, funcionou como um crime de lesa-memória, ou lesa-pátria, por dissimular o genuíno abismo que se abria no plano da democracia com a eleição de um livre atirador de convicções fascistas, de ideário regressista e promessas extremistas, agravadas pela congênita ignorância e pelo rombudo negacionismo que amplificaram a dor e as mortes na mais grave crise sanitária da história.

Simon conhecia a folha corrida de Bolsonaro, o que o impedia de conceder seu louvado apoio. O veterano comandante do MDB tem a experiência política para analisar, com a frieza da idade e a sabedoria da vida, o crítico desempenho do capitão na trágica metade de seu mandato. Assim, a surpreendente, abjeta declaração eleitoral de Simon, antes do segundo turno de 2018, ficou reduzida ao apoio, sem qualquer valor crítico, o que rebaixa e deprime a biografia do senador no ocaso de sua carreira pública, no estertor de seus 91 anos de vida, comemorados em 31 de janeiro passado.

O bobalhão mascarado na praça

Pedro Simon, que era exemplo de conduta e atitude para jovens que o tinham como farol e linha reta na política, acabou descarrilando no tramo final de uma jornada que parecia segura e reta. De repente, como se fosse um Ricardo Salles qualquer, o sábio senador abriu a sólida porteira de ética de sua vida pública e deixou passar, num atropelo, a boiada da truculência desatinada de uma tropa sem freios e sem juízo que segue, bovinamente, o berrante de seu messias. O apoio crítico de Simon podava, a partir dali, o receio de quem ainda tinha um certo constrangimento, um pudico recato em declarar seu voto num capitão tão rugoso, tão áspero, tão achavascado. Com a porteira da ética escancarada, Simon, ostentando o flamante distintivo de sua pregressa autoridade moral, abriu passagem para a boiada da estupidez bolsonarista.

Nada retrata melhor o estágio de apodrecimento da política bolsonarizada do Rio Grande do Sul do que um fato público e deprimente ocorrido em Porto Alegre, no feriado de quarta-feira, 21 de abril, Dia de Tiradentes. Uma passeata a favor do presidente Bolsonaro acontecia, como de hábito, na avenida Goethe, no Parque Moinhos de Vento, bairro de alta classe média.

De repente, entre as pessoas fantasiadas de verde-e-amarelo, com as tradicionais faixas pedindo golpe de Estado e a exótica ‘intervenção cívico-militar com Bolsonaro’, apareceu algo diferente, em tom marrom: um imbecil coberto com uma capa e um capuz em forma de cone e duas aberturas para os olhos. Se a cor fosse branca, seria um perfeito exemplar da Ku Klux Klan, o grupo de supremacistas brancos surgido no sul dos Estados Unidos, logo após o final da Guerra Civil, em 1865, com seu discurso de ódio, cruzes em fogo, linchamentos de negros, enforcados e pendurados em árvores, e persistente pregação fascista.

Essa horda de celerados chegou ao pico da agitação, nos Estados Unidos, logo após a Primeira Guerra Mundial e antes da Grande Depressão, no período de 1920-1925, arrebanhando multidões ensandecidas de até 4 milhões de fanáticos. Pois um ridículo herdeiro deles, nesse feriado de Tiradentes, estava lá, no endereço mais tradicional do bolsonarismo de raiz da capital gaúcha. Armado de um microfone, o exótico exemplar do racismo importado, carinhosamente tratado pelos manifestantes como ‘Carrasco’, bradava na praça do Moinhos de Vento: “O que nós viemos fazer aqui, gente? Viemos acabar com o comunismo… Alguém quer o comunismo aqui ainda? ”. E os bolsonaristas, divertindo-se com a cena patética, respondiam num coro desafinado: “Nãããããooooo!”. Em volta do mascarado, nas árvores da praça, pendiam bonecos enforcados. Negros, claro.

Ninguém da civilizada e branca sociedade de Porto Alegre mostrou pública indignação ou revolta com essa exibição pública de estupidez – nem mesmo o ex-senador Pedro Simon. Os únicos a reclamar foram cinco negros – os vereadores Bruna Rodrigues e Daiana dos Santos (do PCdoB), Karen Santos e Matheus Gomes (do PSOL) e Reginete Bispo (do PT) –, integrantes da bancada afrodescendente da Câmara Municipal de Porto Alegre, que na sexta-feira, 23, registraram um boletim de ocorrência contra os organizadores da manifestação na Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância.

O grau de erosão ética da política no sul do país, como em outras capitais e Estados brasileiros, pode ser constatado pela naturalidade com que um bobalhão, fantasiado com a roupa exótica de um movimento estrangeiro, racista e radical, aparece numa praça tradicional de Porto Alegre e faz livremente, sem qualquer contestação, sua pregação de ódio, agora mais preocupado com os comunistas do que com os negros. A brandura com que se recebe tais manifestações de estupidez dá uma boa medida do grau de letargia ou apatia com que a sociedade, cada vez mais inerte ou cúmplice, acata o que antes era repelido com nojo e indignação.

Só isso explica a sonolência da política gaúcha para a manifestação da cúpula do MDB, em Osório, admitindo como ‘OK’ ter bolsonaristas entre os filiados do MDB, legenda que lutou contra a ditadura defendida por Bolsonaro. Uma derramada desfaçatez que começou lá em novembro de 2018, com a cínica declaração de Pedro Simon em apoio ao capitão da truculência, hoje impávido e galhofeiro, insano e frio diante da morte massiva de 400 mil brasileiros.

A afinidade perturbadora

Nesse sanatório geral em que internaram à força o Brasil e seu povo, é importante notar as semelhanças e diferenças que existem entre as cidades de Osório, em abril de 2021, e Wannsee, em janeiro de 1942.

Osório, no litoral gaúcho, é conhecida como a ‘Cidade das Lagoas’, coração de uma rede de 23 lagoas, muitas delas interligadas, e a ‘Cidade dos Bons Ventos’. São eles que amenizam o calor da primavera, compensando o termômetro elevado mesmo em abril.

Wannsee, 20 km a sudoeste da capital alemã, Berlim, se derrama placidamente sobre dois lagos, alimentados pelo rio Havel, com um centro de diversões aquáticas e uma das praias internas mais extensas da Europa. As diversões ali se congelam em janeiro, o mês mais frio do ano, quando a temperatura chega à média de 3 graus negativos.

A Osório de 2021 é, portanto, bastante diferente da Wannsee de 1942. Na cidade gaúcha, em 10 de abril, três próceres políticos, com as vestes despojadas do clima quente, gastaram quatro horas de uma conversa relaxada e franca, animada por um almoço, para carimbar como simples “tática eleitoral” a submissão de um grande partido, de história e tradição, a um aventureiro de visão militarista e credo de extrema-direita na luta pelo supremo cargo de presidente da República.

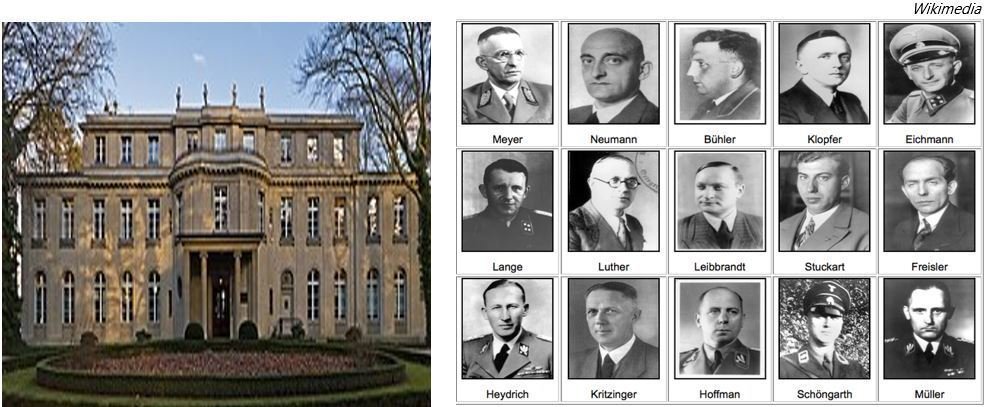

Na Wannsee de 1942, um número cinco vezes maior, todos homens, com roupas grossas e capas pesadas para enfrentar o frio, se reuniram de forma mais breve e acelerada numa grande mansão de três andares, uma villa, às margens do Grosser Wannsee, o lago maior do distrito. Em vez dos arrastados 240 minutos da quente Osório, o grupo da gélida Wannsee resolveu e discutiu suas questões em contados 90 minutos daquele sinistro 20 de janeiro de 1942 .

O mentor do encontro era o tenente-general Reinhard Heydrich, chefe do temido RSHA, o Escritório Central de Segurança do Reich, que controlava a Gestapo. Ele convocou os 14 homens que seriam os principais responsáveis pela organização, transporte, logística e execução da chamada ‘Solução Final’, o nome elegante e dissimulado que aqueles executivos da morte davam para a eliminação física dos judeus da Europa.

Havia ali sete militares, todos integrantes da SS, e oito civis com formação de doutorado. Apesar disso, eram todos – como se gaba o capitão Bolsonaro – especialistas em matar.

Heydrich convocou para secretário da Conferência de Wannsee um metódico tenente-coronel da SS que tinha um especial talento para burocracia: Adolf Eichmann, o oficial assustadoramente normal que impressionaria Hannah Arendt duas décadas depois no julgamento de Jerusalém. A reunião, de fato, teve o objetivo de unificar todos os departamentos do Reich numa política integrada de extermínio, que já acontecia na prática. Eram executivos tratando friamente, como o inverno que açoitava a villa do lado de fora, um plano pan-europeu de genocídio. Ao final do encontro, definidos os princípios técnicos necessários para o extermínio, Heydrich deu a Eichmann as instruções sobre o que deveria constar da ata da conferência: nada verbal, nada explícito. “Certas conversas e jargões em excesso tiveram de ser traduzidas por mim em linguagem de escritório”, reconheceu Eichmann, burocraticamente, no tribunal de Jerusalém.

A intenção implícita da conferência convocada por Heydrich era garantir que, pela simples presença em Wannsee, todos os presentes do mecanismo de morte do Reich fossem cúmplices e acessórios dos assassinatos que estavam prestes a acontecer. Quando encerrou o encontro, satisfeito com o consenso macabro atingido sem maiores discussões, Heydrich relaxou – e se aqueceu com um conhaque.

Existem flagrantes diferenças na época, no clima, na temperatura, na duração, no número de participantes e nos objetivos das reuniões da brasileira Osório e da germânica Wannsee, distantes 11 mil km uma da outra e separadas por quase 80 anos no tempo.

Mas, existe uma única, uma gritante, uma perturbadora afinidade entre a longa conversa de quatro horas dos três chefes do MDB sulista e o rápido encontro de 90 minutos dos 15 comandantes da cúpula de execução do III Reich. Em Osório e em Wannsee, por razões diversas, por motivos diferentes, por circunstâncias muito singulares, sobrevoou o local e seus participantes o espectro assustador que Hannah Arendt detectou em Jerusalém: a banalidade do mal.

Na paz, como na guerra, alguns homens lidam com as causas e os efeitos de suas decisões anestesiados para as consequências éticas e morais que tornam a humanidade melhor ou pior. Por erro de julgamento, por equívoco acidental ou por deliberada intenção, atos e fatos marcam para sempre o destino de pessoas, de grupos, de corporações, de Estados e de povos inteiros, definindo a marcha da História.

Nesse processo, o homem sempre perde o passo quando sucumbe à banalidade do mal.

E compromete sua humanidade quando é corroído, por dentro, pelo mal da banalidade.

*Luiz Cláudio Cunha, jornalista, é gaúcho de Caxias do Sul, como Pedro Simon, e nunca apoiou Jair Bolsonaro.

cunha.luizclaudio@gmail.com

REFERÊNCIAS

[1] ARENDT, Hanna. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. . Nova York: Viking Press, Penguin Group, 1963, p. 276.

[2] SIMON, Pedro. “Não se anistia o nazismo. Nem a tortura”. O Globo. Opinião, p. 2. Publicado em 28 de abril de 2010. https://www.oabrj.org.br/noticias/artigo-nao-se-anistia-nazismo-nem-tortura-pedro-simon. Acesso em 26/4/2021.

[3] BONA GARCIA, João Carlos. “Bona Garcia, fundador do MDB-RS, lamenta apoio a Bolsonaro e abre voto em Haddad”. Entrevista a Luís Eduardo Gomes. Publicado no site SUL21, em 15/outubro/2018. https://www.sul21.com.br/entrevistas-2/2018/10/bona-garcia-fundador-do-mdb-rs-lamenta-apoio-a-bolsonaro-e-abre-voto-em-haddad/ Acesso em 31/03/2021.

[4] BRUM TORRES, João Carlos. “Por apoiar Bolsonaro, MDB-RS perde um filiado histórico”. In Coluna de Rosane de Oliveira. Publicado em Zero Hora, 16/outubro/2018. https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/rosane-de-oliveira/noticia/2018/10/por-apoiar-bolsonaro-mdb-rs-perde-um-filiado-historico-cjnc3yi0d05is01pirxu4i98c.html Acesso em 31/03/2021.

[5] DUARTE, José Bacchieri. A fascinante história de Pedro Simon: Sua vida. Seu tempo. “Ode ao Campeão”, p. 13-15. Porto Alegre: Ed. AGE, 2001.

[6] PIGNOTTI, Darío. “Un testimonio en el caso Goulart”. Publicado no jornal Pagina 12, em 13 de dezembro de 2013. https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-235550-2013-12-13.html. Acesso em 21/01/2021.

[7] CLAUSEWITZ, Carl Phillip von (1780-1831). A campanha de 1812 na Rússia e as Guerras de Libertação de 1813-1815 (Der feldzug 1812 in Russland und die befreiungskriege von 1813-15), p.52. Berlim: Ed. F. Dümmler, 1906.

[8] ZIMMERMAN, Dwight Jon. “Churchill’s Deal with the Devil: the Anglo-Soviet Agreement of 1941. Publicado no Defense Media Network, em 12 de julho de 2011. https://www.defensemedianetwork.com/stories/churchills-deal-with-the-devil/. Acesso em 23/04/2021.

[9]BBC News, em 21 de agosto de 2002. 100 Great British heroes. Publicado em ordem alfabética em http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/2208671.stm. A lista em ordem numérica está publicada em https://en.wikipedia.org/wiki/100_Greatest_Britons. Acessos em 15/04/2021.

[10] Entre os 20 mais votados, nomes conhecidos como os dos ex-presidentes Getúlio Vargas e João Goulart, o poeta Mário Quintana, o escritor Érico Veríssimo, os cantores Teixeirinha e Elis Regina, a Miss Universo Ieda Maria Vargas e o compositor Lupicínio Rodrigues. Entre os 50 mais citados, aparecem Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, os jogadores Tesourinha e Everaldo, o escritor Barão de Itararé e a apresentadora Xuxa. In “Lista dos 20 gaúchos que marcaram o século XX, segundo o jornal Zero Hora”. Publicado https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_dos_vinte_ga%C3%BAchos_que_marcaram_o_s%C3%A9culo_XX_segundo_o_jornal_Zero_Hora. Acesso em 15/04/2021.

Porto Alegre amanheceu deserta, as casas com as janelas fechadas. Homens de Bento Gonçalves haviam entrado na cidade à noite. Uma pequena patrulha, chefiada pelo visconde de Camamú, havia tentado enfrentá-los quando alcançavam a Ponte da Azenha, mas foi um fiasco. Dois de seus homens foram mortos e o visconde escapou ferido, todo embarrado, com a roupa rasgada, sem uma bota e sem chapéu. “Ao irromper, roto, ensanguentado, esbaforido e só, às primeiras horas de 20 de setembro no palácio presidencial, o visconde de Camamú tinha mesmo que deixar todos (…) completamente espavoridos, como arauto do pavoroso desastre, cuja extensão ainda ninguém poderia medir, nem mesmo as suas consequências”, anota Wiederspahn.

Porto Alegre amanheceu deserta, as casas com as janelas fechadas. Homens de Bento Gonçalves haviam entrado na cidade à noite. Uma pequena patrulha, chefiada pelo visconde de Camamú, havia tentado enfrentá-los quando alcançavam a Ponte da Azenha, mas foi um fiasco. Dois de seus homens foram mortos e o visconde escapou ferido, todo embarrado, com a roupa rasgada, sem uma bota e sem chapéu. “Ao irromper, roto, ensanguentado, esbaforido e só, às primeiras horas de 20 de setembro no palácio presidencial, o visconde de Camamú tinha mesmo que deixar todos (…) completamente espavoridos, como arauto do pavoroso desastre, cuja extensão ainda ninguém poderia medir, nem mesmo as suas consequências”, anota Wiederspahn.