Luiz Cláudio Cunha*

A notícia, incompleta, saiu quase escondida na edição impressa de quarta-feira, 13 de janeiro de 2021, do maior jornal brasileiro. “Morre Alencar Furtado, ex-deputado cassado pela ditadura”, informou secamente a Folha de S.Paulo, numa única coluna de 30 linhas e 144 palavras, espremidas no canto inferior da sétima página do primeiro caderno, distante da honra da primeira página do dia.

As duas manchetes principais da A7 foram dedicadas a um candidato azarão de nome irrelevante na disputa pela Câmara dos Deputados e a uma nova investida da Lava Jato sobre propinas ao filho de um ex-ministro.

A “nossa pátria mãe tão distraída”, como acusa o verso de Chico Buarque em Vai Passar, não se apercebeu que, na madrugada de segunda-feira, 11, morria simplesmente um dos gigantes da política brasileira e da luta contra a ditadura. Não era apenas um “ex-deputado cassado”, que morria de insuficiência renal aos 95 anos, em sua casa em Brasília, onde se recuperava de um AVC (acidente vascular cerebral) sofrido pouco depois do Natal.

Alencar era muito mais do que isso: na condição de líder do MDB na Câmara dos Deputados, foi o último dos 4.682 cassados pelo regime militar de 1964, o 173º parlamentar castigado pelo AI-5 no espaço de 13 anos. Foi a 36ª cassação do Governo Ernesto Geisel, o derradeiro ato punitivo do quarto general-presidente, em 30 de junho de 1977, antecipando-se à linha-dura militar irritada pela histórica aparição de Alencar três dias antes em rede nacional de TV, tocando num tema sensível para o aparato repressivo do regime: a tortura e o desaparecimento de presos políticos.

O MDB havia descoberto uma brecha na lei restritiva da ditadura que permitia um único programa de 40 minutos, gravado, em rede nacional obrigatória de TV para debate de assuntos partidários. Quando o regime percebeu a manobra, tentou sustar no TSE, mas a Justiça Eleitoral garantiu a sua realização. Para aproveitar bem aquela nesga de luz nas telas censuradas da TV dos brasileiros, o MDB escalou seus quatro principais comandantes. Na transmissão, o presidente, deputado Ulysses Guimarães, condenou o AI-5. O líder no Senado, Franco Montoro, centrou fogo no alto custo de vida. O presidente do Instituto Pedroso Horta, deputado Alceu Collares, criticou o arrocho salarial. O líder na Câmara, Alencar Furtado, por fim, avançou corajosamente na delicada questão dos direitos humanos, produzindo uma das peças mais contundentes, líricas, inesquecíveis da história política brasileira.

Na noite de segunda-feira, 27 de junho, com a voz eloquente de advogado curtido em mais de 400 juris populares e a expressão seca de um rosto marcado desde criança pelo sol inclemente do semiárido cearense, Alencar despontou no horário nobre da TV, antes do Jornal Nacional, dizendo o indizível, atacando o inatacável, eternizado nesse trecho:

Sempre defendemos os direitos humanos. Hoje, menos do que ontem, ainda se denunciam prisões arbitrárias, prisões injustas e desaparecimento de cidadãos. O programa do MDB defende a inviolabilidade dos direitos da pessoa humana, para que não haja lares em prantos, filhos órfãos de pais vivos — quem sabe? — mortos, talvez. Órfãos do talvez ou do quem sabe. Para que não haja esposas que enviúvem com maridos vivos, talvez, ou mortos, quem sabe? Viúvas do quem sabe e do talvez.

Uma rua, dois cassados

Os profissionais de sangue e tortura dos DOI-CODI, que em seus porões de trabalho produziam aqueles órfãos, quem sabe?, e aquelas viúvas, talvez, detestaram a imprevista tirada poética de Alencar. No dia seguinte, 28, perguntado sobre o programa, o chefe do SNI, general Joao Baptista Figueiredo, respondeu: “Vi. Não gostei e acho que ninguém gostou.” Mas, nem o SNI que o general comandava se incomodou muito. No texto da Apreciação Sumária Nº 25, que o Serviço Nacional de Informações distribuiu a Geisel e aos principais gabinetes do Planalto na manhã de quarta-feira, 29, dois dias após a transmissão da TV, o programa do MDB foi citado superficialmente e a lancinante intervenção de Alencar acabou resumida em treze palavras irrisórias.[1] Quem acreditasse no SNI poderia, talvez, imaginar até que Alencar poderia se safar, quem sabe.

Apesar do descuido do araponga, o destino do líder do MDB já não dependia de um talvez, mas de quem sabia. Na tarde daquela quarta-feira, o ministro da Justiça, Petrônio Portella, telefonou para o secretário-geral do MDB, deputado Thales Ramalho, para confirmar o que se previa: “Thales, vamos ter reação”. Pediu que contasse apenas a Ulysses, mas fora do prédio do Congresso, indício claro de que o lugar deveria estar grampeado pelo SNI. Mais tarde, no seu apartamento, Thales antecipou a informação ao presidente do MDB. “Vamos ter a cassação do Alencar”. Ulysses devolveu com outra pergunta, que denunciava os temores que sobrevoavam Brasília nas últimas horas: “Só do Alencar?”.[2]

A boataria dizia que uma dezena de oposicionistas, incluindo todos os quatro participantes do programa, seriam punidos. O alvo central era o líder da Câmara, que além de invadir o terreno proibido dos órfãos e viúvas, tinha pronunciado em seu mandato cerca de 40 discursos da tribuna com denúncias de torturas e críticas à política econômica do governo. Várias vezes, Alencar cobrou em seus discursos o desaparecimento do deputado Rubens Paiva, preso em janeiro de 1971 pela Aeronáutica, no Rio de Janeiro, torturado e morto no DOI-CODI carioca e até hoje desaparecido.

O ministro do Exército, Sylvio Frota, como Figueiredo, também viu e não gostou do MDB na TV. Na manhã de quinta-feira, 30, Frota mandou o telegrama 665 aos quartéis dizendo ter informado a Geisel sobre a repercussão negativa do programa, que ele classificava como “uma ação comunista para atacar os brios das Forças Armadas”.[3] O Planalto previa que a cassação do líder mais aguerrido da oposição teria repercussão internacional, e seria um abalo ainda maior se fosse punido também o presidente nacional do MDB. No último momento, Geisel tirou Ulysses da mira e trocou sua iminente cassação por um processo na justiça eleitoral, como responsável pelo programa.

O procurador-geral da República, Henrique Fonseca de Araújo, requisitou as fitas gravadas pela TV e abriu o inquérito naquele mesmo dia. Tempos depois, Ulysses foi absolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O líder do MDB na Assembleia paulista, Alberto Goldman, explicou anos mais tarde ao jornal O Estado de S.Paulo a súbita contenção de Geisel: “Ulysses só não foi cassado por seu histórico, porque sua figura tinha mais respaldo. Ele vinha do PSD, presidia a legenda e tinha uma postura mais moderada. Alencar era mais duro, incisivo, acusador. Geisel usou a cassação porque precisava enfrentar os militares radicais e mostrar que não era mole”.

A violência do AI-5 excluiu da vida pública brasileira mais do que um parlamentar duro. José Alencar Furtado era um predestinado ao combate. “Nasci no Araripe, cidade pequenina lá do Ceará. Minha cidade só tem uma rua. Mas tinha dois cassados da época da ditadura, eu e o Miguel Arraes”, contou ele.[4]

Hoje com 20 mil habitantes, Araripe, no extremo sul cearense, quase fronteira com Pernambuco, era ainda menor em 1925, quando Alencar nasceu. O menino Arraes, seu conterrâneo, nove anos mais velho, saiu da cidade ainda adolescente para concluir o ginásio numa cidade próxima e maior, Crato. Os dois não se conheceram na terra natal, mas a História sangrou seus destinos pela mesma lâmina afiada da ditadura.

Miguel Arraes era o governador de Pernambuco em abril de 1964, quando foi derrubado e preso pelos militares. Na sexta-feira, 10 de abril, um dia antes da ‘eleição’ presidencial do chefe do golpe, general Castello Branco, o Comando Supremo da Revolução divulgou o primeiro listão de cassados pelo regime militar. Eram exatos 100 nomes, uma lista aberta pelo líder comunista Luís Carlos Prestes e pelo ex-presidente João Goulart, além de 40 deputados federais. O ex-governador Leonel Brizola ocupava o 10° posto no índex.

Assim, na linha caprichosa do tempo, os dois garotos de Araripe, curtidos pela vida do sertão, cinzelados pela disputa política e castigados pelo regime militar, acabariam abrindo e fechando o ciclo punitivo que define o arbítrio do golpe de 1964. Arraes era o 4º nome da primeira lista de 100 cassações. E Alencar acabou sendo, em 30 de junho de 1977, aos 51 anos, o último punido da longa relação de 4.682 cassados em 13 anos de ditadura.

Quase um terço dos cassados, 1.261, eram das Forças Armadas. Já no sábado, 24 horas após o listão dos 100 primeiros, o tacape do golpe caiu sobre 122 militares legalistas que apoiavam Goulart: 77 do Exército, 31 da Aeronáutica, 14 da Marinha. No domingo, outros 62 decapitados, mais da metade deles militares.

O general cristão

A rajada de punições da ditadura era ampla, geral e irrestrita. Mais de 300 professores, quase 500 legisladores sagrados pelo voto popular – de deputados federais a estaduais, de senadores a vereadores, além de 50 chefes de Executivo, de governadores a prefeitos. Três ex-presidentes – Jango, Jânio e Juscelino – e três ministros do Supremo Tribunal Federal.

A guilhotina era democrática. Decepou diplomatas, agrônomos, procuradores, carteiros, desembargadores, motoristas, sindicalistas, escrivães, policiais, promotores públicos, juízes, taifeiros, engenheiros, telegrafistas, médicos, guardas-civis, estivadores, eletricistas, ferroviários, advogados, jornalistas, bancários, dentistas, músicos, guardas-florestais, fiscais do Imposto de Renda, serventes, auditores militares. Até garçons e porteiros! Na vesga ótica militar deviam ser grave ameaça à segurança nacional e, por isso, foram degolados na fúria revolucionária.

A lógica estúpida dos militares se sustentava na arrogância incontestável do arbítrio. Ela está expressa no primeiro ato institucional, editado pelo Comando da Revolução em 9 de abril de 1964, no alvorecer da ditadura. Nem número tinha, o que acabou depois sendo necessário pelos 17 atos e 104 atos complementares decretados em sequência até 1969, tentando dar uma fachada legal ao processo de violência institucional do golpe.

O AI-1, que 48 horas depois levou ao pioneiro listão da centena de cassados, estabelecia na sua introdução, para eliminar qualquer dúvida sobre a origem e os limites de seu inexcedível poder:

[…]A revolução vitoriosa se investe no exercício do Poder Constituinte. Este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do Poder Constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como Poder Constituinte, se legitima por si mesma. […]. Fica, assim, bem claro que a revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Este é que recebe deste Ato Institucional, resultante do exercício do Poder Constituinte, inerente a todas as revoluções, a sua legitimação.

No penúltimo de seus 11 autossuficientes artigos, o AI-1 firmado pelos chefes do Exército, Marinha e Aeronáutica determina, para tranquilidade geral da nação: “No interesse da paz e da honra nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, os Comandantes-em-Chefe, que editam o presente Ato, poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de dez (10) anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desses atos. ”

Treze anos depois, em junho de 1977, Alencar Furtado seria o último cidadão do país punido sem qualquer apreciação da Justiça.

A nova ordem ‘revolucionária’ se bastava e não se submetia a ninguém. Tudo fazia e nunca se justificava. Em seu depoimento à Comissão da Verdade, em 2014, Alencar deu a dimensão desse estado de truculência ao lembrar a história do engenheiro Virgildásio de Senna, que tinha assumido a prefeitura de Salvador pelo PTB em abril de 1963. No abril seguinte, foi atropelado sem sutilezas pelo golpe de 1964.

No dia 5 de abril, um domingo, o prefeito da capital baiana foi almoçar com amigos. Ao voltar no início da noite para casa, no bairro do Campo Grande, encontrou a rua cercada por tropas do Exército, escoltadas por dois canhões de campanha e holofotes enormes. Ele perguntou a uma pessoa o que estava acontecendo: “Estão prendendo o prefeito”, disse o morador, sem reconhecer o prefeito ao seu lado. Virgildásio evitou a casa sitiada e procurou logo a maior autoridade do Exército na Bahia, o general Mendes Pereira, comandante da IV Região Militar. Ali mesmo, no quartel da Mouraria, o general deu voz de prisão ao prefeito, com uma explicação surreal: “Você está preso porque somos cristãos! ”.

Alencar lembrou à Comisão Nacional da Verdade que Virgildásio foi preso, cassado pelo AI-1 e solto dias depois. Pouco antes de liberar o prefeito, um porta-voz do comando militar ocupou o microfone de uma rádio de Salvador para esclarecer os fatos, sem maiores explicações ou qualquer justificativa, com a crueza típica e arrogante daqueles novos tempos: “O prefeito Virgildásio de Senna foi preso porque tinha que ser preso. E agora vai ser solto porque tem que ser solto. Boa noite!”.

Ao longo da ditadura, as cassações se distribuíram de forma desigual.

O provisório Comando Supremo da Revolução, no exíguo espaço de 15 dias que separou o golpe da posse do primeiro general-presidente, cassou 280 pessoas, mais de 18 a cada 24 horas. Castello Branco, o primeiro general-presidente, fez a faxina mais ampla, cassando 2.927 pessoas. O segundo presidente, Costa e Silva, decepou 631 nomes da vida pública.

A Junta Militar de 1969 — formada pelos três ministros militares, que reinou sobre o país por apenas dois meses, em setembro e outubro, logo após a trombose cerebral que tirou Costa e Silva do poder — cassou nesse curto espaço de tempo 205 pessoas, uma média de 3,4 punições por dia. O terceiro presidente, Emílio Médici, o mais sanguinário do período militar, usou o AI-5 por 603 vezes. O quarto presidente, Ernesto Geisel, abrandado pela faxina punitiva mais extensa de seus antecessores, cassou 36 vezes, encerrando a série de violência revolucionária com Alencar Furtado.

A matemática do arbítrio

Essa inédita contabilidade sobre a violência ‘revolucionária’ começou a ser feita em São Paulo no início de 1977, por um trio emérito de intelectuais: os jornalistas Mylton Severiano da Silva (o Myltainho) e Hamilton Almeida Filho (o HAF) e o historiador Joel Rufino dos Santos, que resolveram contar, literalmente, a saga dos cassados no Brasil. Com a ajuda da pesquisadora Beth Costa e uma equipe de quatro pessoas, foi folheada toda a coleção do Diário Oficial, página por página, desde março de 1964 até a cassação de Alencar. Foram quase três mil cópias xerox, coladas em 680 páginas, com a matemática da violência revolucionário sobre 4.682 pessoas.

De início, o levantamento se destinava a um livro, que teria o título de Os Cassados. Mas acabou formatado para uma revista de oposição em São Paulo, a Extra – Realidade Brasileira. Antes que fosse publicada, porém, a ditadura impôs censura prévia à publicação. Decididos a não aceitar a intervenção dos militares, os seus editores desistiram da reportagem sobre os cassados e preferiram fechar a revista. E o material coletado em São Paulo, para sobreviver, acabou tomando o rumo inesperado de Porto Alegre.

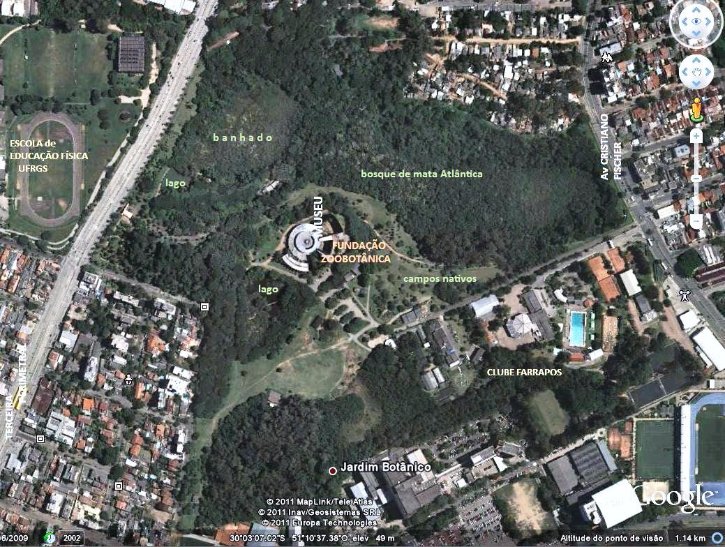

A reportagem inédita de quatro páginas, com a foto de Alencar Furtado na capa, foi a manchete do mensário gaúcho CooJORNAL em julho de 1977, com grande repercussão nacional, pois o número de 4.862 cassados era muito superior ao que se sabia até então.

O jornal da imprensa alternativa era editado em Porto Alegre pela primeira cooperativa de jornalistas do país. Fundada em 1974, a CooJORNAL cresceu e, três anos depois, era integrada por mais de 300 jornalistas vivendo a utopia de uma imprensa sem patrão e sem hierarquia, respirando o ar limpo e democrático do cooperativismo na atmosfera rarefeita e sufocante da ditadura.

Aquela edição do CooJORNAL com Alencar Furtado na capa vendeu 34 mil exemplares, a maior vendagem de sua história. Sofreu então a primeira ação ostensiva da ditadura, incomodada com a crescente relevância do pequeno jornal de Porto Alegre, que ganhava destaque entre os títulos mais conhecidos da chamada ‘imprensa nanica’ – um influente nicho de jornais de esquerda, oposicionistas, insurretos, onde brilhavam publicações semanais ou mensais do centro do país como Movimento, Opinião, Versus, Em Tempo, Bondinho e o irreverente O Pasquim, um abusado semanário carioca que se multiplicou com até 200 mil exemplares nas bancas.

Inquieta com o atrevimento do CooJORNAL, a ditadura apelou para a violência camuflada, envergonhada, mas sempre letal: mandou os agentes da Polícia Federal cumprirem uma discreta agenda de visitas aos assustados anunciantes do jornal, pressionando as empresas a cancelar os poucos anúncios que sustentavam as edições sempre ousadas do CooJORNAL.

Os militares mostravam um azedume cada vez maior com a pauta criativa do jornal, que recontava episódios da história recente brasileira, dava voz aos dissidentes do regime, replicava textos de intelectuais de esquerda e ouvia personagens execrados pela ditadura, muitos deles membros ilustres da lista dos 4.862 cassados pelo arbítrio.

O mau humor dos generais pode ser resumido pelo trecho da Informação Confidencial Nº 031 da Agência Central do SNI, de 19 de agosto de 1980, três anos após a cassação de Alencar Furtado. O redator do SNI se lamuriava, no relatório, daquilo que era o exato motivo de orgulho para os associados da cooperativa:

O periódico CooJORNAL, editado pela Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre, caracteriza-se por divulgar artigos hostis ao governo. Apesar de a referida publicação ter tiragem de, apenas, 35 mil exemplares, seus artigos são comumente comentados pelos demais órgãos de imprensa, e passa, deste modo, a ter repercussão nacional.

Isso é o Brasil, gente!

Os bastidores da bombástica reportagem do Coojornal mostravam o medo endêmico que permeava o país, em meados de 1977, penúltimo ano de Geisel no Planalto. Naqueles tempos sem internet, e-mail ou celular, a remessa de matérias ou filmes fotográficos de uma cidade para outra era feita de forma quase artesanal, um pouco amadora, sempre voluntária.

Um repórter procurava aleatoriamente um passageiro no aeroporto, com destino à sede do jornal ou revista, e pedia o favor de levar em mãos um envelope lacrado com o material, que seria entregue no aeroporto de destino para alguém destacado pela publicação. O passageiro dizia seu nome e fones de contato, para evitar desencontros, e o repórter no aeroporto de origem passava pelo telefone os dados do portador, dando seu nome e descrição física, como o traje que vestia, para que fosse melhor identificado na fila do desembarque, no saguão do aeroporto de destino.

Era um arranjo que funcionava, quase sempre, dando agilidade e segurança para o envio de material. O que podia atrapalhar era a sensação de perigo e o temor que, eventualmente, poderiam intimidar o portador, em matérias politicamente mais sensíveis. Foi o que aconteceu e quase impediu a manchete dos cassados no Coojornal, como relatou com precisão o seu editor, jornalista Elmar Bones, na carta aos leitores do número 18 do mensário, de julho de 1977:

Encomendamos a reportagem a três colegas de São Paulo que já tinham um levantamento amplo sobre o assunto. Um levantamento, pelo que sabemos, ainda não feito no país. Durante dois dias eles trabalharam sem parar. Na segunda-feira, 4, as seis horas da manhã o repórter Hamilton Almeida Filho saiu direto da máquina para o aeroporto de Congonhas. […] No voo das 8h30 da Cruzeiro, Hamilton localizou um cidadão de maneira afáveis, simpático. Era um funcionário do Ministério da Fazenda que, prontamente, aceitou trazer o envelope.

No aeroporto de Porto Alegre, era outro o homem. Nervoso, gaguejando, travou o seguinte diálogo com a pessoa que foi apanhar o envelope:

— Olha, me desculpe, eu derramei cafezinho no material, ficou inutilizado.

— Não, mas o senhor pode me dar assim mesmo. Deve dar para ler, a gente arruma…

—Mas ficou imprestável, joguei fora…

— Isso é um absurdo, como é que o senhor fez isso? O senhor sabia o que tinha no envelope? Era uma reportagem.

A esta altura o homem mudou o tom de voz e explicou:

— Aconteceu o seguinte: abri o envelope e li o que tinha dentro. Aquele assunto…. Eu sou um funcionário do governo, não podia desembarcar com aquilo. Tinha autoridades me esperando, não posso me comprometer…. Eu destruí o material. Você deve compreender a minha situação.

Tremia o homem e não havia como reclamar dele. A solução foi esperar uma cópia providencialmente guardada em São Paulo e, desta vez, remetida pelas vias normais. Ao saber do fato, inédito em sua carreira de 15 anos de jornalismo, Hamilton exclamava do outro lado da linha:

— Isso é o Brasil, minha gente!

Esse era o Brasil, gente, e tudo aquilo aconteceu antes que Alencar Furtado fosse o personagem central na primeira página do Coojornal. O Brasil do medo era produto, também, das trapaças e embustes engendrados pelos agentes da repressão. Uma armadilha dessas levou à cassação do deputado federal Marcos Tito, do MDB mineiro, o penúltimo punido pelo AI-5, duas semanas antes de Alencar Furtado. Em 24 de maio de 1977, Tito subiu à tribuna da Câmara para fazer um duro discurso contra a ditadura. Dias depois, o deputado Sinval Boaventura, da ARENA mineira, arauto da linha-dura militar, denunciou que Tito havia, de fato, lido um manifesto do clandestino PCB (Partido Comunista Brasileiro). Em 14 de junho, três semanas após seu discurso, Tito foi cassado.

A armadilha da Aeronáutica

Ele não foi vítima de um dedo-duro, mas alvo deliberado de uma maligna farsa do serviço secreto da Aeronáutica, o CISA (Centro de Informações da Aeronáutica). A revelação foi feita 40 anos depois pelo repórter Marcelo Godoy, de O Estado de S.Paulo, que entrevistou durante cinco horas, no Clube da Aeronáutica, no Rio, um anônimo coronel, codinome ‘Paulo Mário’, que trabalhou 28 anos no Núcleo do Serviço de Informações de Segurança, a contrainteligência da Aeronáutica.[5]

O CISA foi criado e chefiado pelo brigadeiro João Paulo Moreira Burnier, a face mais radical da Força. Como major-aviador, em 1959, chefiou com outros militares a fracassada Revolta de Aragarças, contra o presidente Juscelino Kubitschek, quando Burnier planejava até bombardear os palácios do Catete e das Laranjeiras, no Rio.

Em carta ao presidente Geisel, o lendário brigadeiro Eduardo Gomes definiu Burnier assim: “Um insano mental inspirado por instintos perversos sanguinários, sob o pretexto de proteger o Brasil do perigo comunista”.

Tito agora era o alvo do CISA criado pela mente perversa de Burnier. “O deputado estava assumindo uma posição que estava nos incomodando muito”, justificou o agente ‘Paulo Mário’ ao Estadão. “Realizamos algumas operações fundamentalmente de contrainteligência muito produtivas. Nenhuma com violência, mas foram ações que você faz para expor o inimigo a uma situação ridícula, que ele não contribuiu para aquilo, para desmoralizá-lo e acabar com ele”. O ardil montado pelo CISA foi trivial. Agentes da Aeronáutica escolheram uma edição de abril de 1977 do jornal Voz Operária, órgão oficial do ilegal PCB, que era impresso na Europa e despachado por correio para o Brasil.

Aquela edição trazia um editorial do partido, que acusava o regime de usar o medo e o arbítrio como método de governo. O CISA manipulou o texto, suprimiu cinco dos seus 24 parágrafos, disfarçando a origem da manifestação, e mandou entregar o documento no gabinete do parlamentar no Congresso. O papel foi recebido por um assessor de Tito, que o repassou ao deputado. “Levamos como se fosse coisa de estudante inconformado, pedindo para ele ler no plenário da Câmara. Ele caiu e leu. Acabou levando uma ferroada, cassado e posto na rua”, contou o coronel do CISA.

Duas semanas após a cassação de Tito, quem levou a ferroada foi Alencar Furtado, em 30 de junho, cassado pela manifestação na TV sobre os órfãos e viúvas do talvez e do quem sabe. Até chegar ao seu último ato político como parlamentar, com a dolorosa honra de ser o último dos 4.682 cassados do país, o líder do MDB foi muito além de um histórico, lírico discurso de denúncia sobre torturas e assassinatos da ditadura em rede nacional de TV.

Alencar Furtado foi figura crucial para a definição do perfil mais oposicionista do MDB e sua orientação política mais aguda, na luta mais aberta contra a ditadura e seu partido, a ARENA. Na primeira eleição em 1966, cerceado pela legislação restritiva dos militares, o MDB elegeu apenas sete das 23 cadeiras de senador em disputa. Na Câmara, conseguiu conquistar só 132 cadeiras de deputado federal entre as 409 vagas em disputa.

Na eleição seguinte, em 1970, o partido da oposição encolheu. Além das cassações anteriores e do endurecimento gerado pelo AI-5, o MDB convivia com o ufanismo oficial insuflado pelo tricampeonato da seleção do Brasil no México e a euforia nascente do ‘milagre econômico’ cozinhado pelo ministro Delfim Netto. Dessa vez, elegeu apenas seis senadores e conquistou somente 87 vagas na Câmara dos Deputados. A perda avassaladora de quase 50 cadeiras do MDB no Congresso, além da repressão e das regras eleitorais viciadas, foi atribuída aos 30% de votos brancos e nulos, expressão clara do desencanto e do protesto de um eleitorado descrente.

Combativo na juventude, Alencar Furtado integrou a Esquerda Democrática, dissidência da UDN nascida logo após a queda do Estado Novo, em 1945, que deu origem ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, fundado no Ceará com a ajuda de Alencar.

Na década de 1950, seguindo a saga dos sertanejos, Alencar migrou do Nordeste para o Sul, fincando raízes em Paranavaí, no fértil norte do Paraná. Lá se elegeu deputado federal na primeira eleição do MDB, em 1966, sagrado com 40 mil votos. Na disputa seguinte, em 1970, reelegeu-se com o apoio consagrador de 86 mil eleitores.

O bloco do MDB na rua

Em Brasília, o pequeno gigante de Araripe, com pouco mais de 1m65 de altura, deu força e veemência ao então burocrático MDB, que seguia a férrea, mas moderada liderança de Ulysses Guimarães. Alencar assumiu o protagonismo, na bancada emedebista de 87 deputados, de um grupo mais agressivo de 23 parlamentares que ganharam o justo carimbo de ‘Autênticos’. Centravam fogo na convocação de uma Constituinte, no fim da tortura, na volta dos exilados e na anistia aos presos políticos. Ao lado dele estavam os nomes mais intensos e críticos da esquerda do MDB, como Marcos Freire (PE), Chico Pinto (BA), Fernando Lyra (PE), Lysâneas Maciel (RJ), Freitas Nobre (SP), Alceu Collares (RS), Jaison Barreto (SC), Amaury Muller (RS), Marcondes Gadelha (PB), Nadyr Rossetti (RS), Paes de Andrade (CE), Santilli Sobrinho (SP) e Marcos Tito (MG).

Foi de Alencar e seu grupo a ideia mobilizadora de uma anticandidatura presidencial, desafiando a ‘eleição’ de cartas marcadas do general Ernesto Geisel no Colégio Eleitoral, em janeiro de 1974. A ideia era percorrer o país para denunciar o paradoxo de uma eleição sem povo e a farsa de uma disputa sem adversário. O MDB, tangido pelos Autênticos de Alencar, iria sair do conforto dos gabinetes para sentir o clima irrespirável das ruas.

Na convenção do MDB que lançou o anticandidato, em setembro de 1973, Ulysses advertiu ao país:

[…] Não é o candidato que vai percorrer o país. É o anticandidato, para denunciar a antieleição, imposta pela anticonstituição que homizia o AI-5, submete o Legislativo e o Judiciário ao Executivo, possibilita prisões desamparadas pelo habeas corpus e condenações sem defesa, profana a indevassabilidade dos lares e das empresas pela escuta clandestina, torna inaudíveis as vozes discordantes, porque ensurdece a Nação pela censura à Imprensa, ao Rádio, à Televisão, ao Teatro e ao Cinema. […]

A caravana do anticandidato percorreu então capitais e estados com sua bandeira de volta à democracia, eleições diretas, anistia e Constituinte. Os brasileiros form encorajados, daí, a ouvir a verdade sobre a ditadura.

Ulysses combinara com Alencar e os Autênticos que, momentos antes do início da sessão de eleição, ele renunciaria para dar mais força à denúncia da farsa. Mas, Ulysses não cumpriu o acordo e se manteve na falsa contenda até a proclamação do resultado na disputa no Colégio Eleitoral. Aí, como estava previsto, Geisel foi ‘eleito’ com 400 votos, contra 76 dados a Ulysses. Em protesto, Alencar e 20 deputados dos Autênticos presentes no Congresso se abstiveram, acusando no microfone o jogo da ditadura.

Ulysses encerrou seu perene discurso evocando os versos de Fernando Pessoa: “Navegar é preciso/Viver não é preciso”. Ali, com as velas “paridas de sonho, aladas de esperança”, como disse o anticandidato, começou a longa navegação iniciada por Alencar e seus argonautas nas águas revoltas da ditadura.

O MDB perdeu na falsa eleição de janeiro, como se previa, mas dez meses depois ganhou de forma inesperada e estrondosa nas eleições reais e gerais de novembro de 1974. Elegeu 16 das 22 cadeiras do Senado em disputa, conquistou 165 das 364 vagas existentes na Câmara dos Deputados. Os 6 milhões de votos para senador em 1970 viraram mais de 14 milhões em 1974. Os votos para deputado no MDB subiram de 4,7 milhões em 70 para 11 milhões em 74, garantindo 44% das cadeiras da Câmara.

Quatro anos depois, na sucessão também indireta de Geisel em 1978, a força da ditadura ficou ainda menor. O candidato oficial, general João Figueiredo, derrotou o anticandidato do MDB, general Euler Bentes Monteiro, por apenas 89 votos. Foram 355 contra 266 para o anticandidato, que recebeu mais do que o triplo dos votos obtidos quatro anos antes por Ulysses. As velas dos Autênticos estavam aladas de esperança.

Baioneta não é voto!

Na campanha verdadeira das ruas, Ulysses assumiu a odisseia do confronto mais direto com a ditadura, como queriam os Autênticos de Alencar. Em seu momento mais homérico, na noite de 13 de maio de 1978, em campanha pelo candidato do MDB na Bahia, ele se deparou com os cães e soldados do governador arenista Roberto Santos. Uma tropa de 400 PMs cercava o local do comício, na praça Dois de Julho, em Salvador, bloqueando a passagem da comitiva do MDB, que incluía os senadores Tancredo Neves (MG) e Saturnino Braga (RJ).

O moderado Ulysses perdeu a paciência. De dedo em riste, rompeu o cordão militar, indiferente aos latidos e ameaças da repressão e, ali mesmo, resolveu fazer um discurso inesperado para a tropa que tentava contê-lo. Uma fala e um gesto do mais autêntico MDB que entraram para a história:

Soldados da minha pátria! Enquanto ouvíamos as vozes livres que aqui se pronunciaram, ouvíamos o ladrar dos cães lá fora! O ladrar, essa manifestação zoológica, é do arbítrio, do autoritarismo que haveremos de vencer. Meus amigos, foi uma violência estúpida, inútil e imbecil. Saibam que baioneta não é voto e cachorro não é urna!

Em 1982 aconteceu a primeira eleição direta para governador, desde 1960. A ousada navegação iniciada uma década antes pelos Autênticos de Alencar alcançou novos portos. Apesar do voto vinculado, truque da ditadura que obrigava o eleitor a votar em candidatos de um mesmo partido, a oposição conseguiu eleger dez governadores, nove pelo MDB e um pelo PDT nos 22 Estados em disputa. Assim, na primeira brecha que o eleitor teve para votar diretamente, os três maiores Estados do país sagraram nomes da oposição: São Paulo (Franco Montoro) e Minas Gerais (Tancredo Neves), ambos do MDB, e Rio de Janeiro (Leonel Brizola), do PDT.

Dois anos depois, a quimera dos Autênticos desaguou no maior oceano de povo da história política brasileira, a campanha das Diretas-Já, com milhões de pessoas nas avenidas e praças clamando pelo voto para presidente e pela Constituinte. Em 1985, enfim, a ditadura acabou afogada nas águas rasas de seu porto seguro, o Colégio Eleitoral, onde emergiu o vitorioso da oposição, Tancredo Neves, o primeiro presidente que não era general desde 1964. Três anos mais tarde, para completar o sonho de Alencar e seus Autênticos, a Constituinte legou ao país a Constituição-Cidadã de 1988. O resto é história.

Alencar Furtado morreu em janeiro de 2021, quando se completava o segundo ano do mandato presidencial de Jair Bolsonaro. Por razões distintas, são as duas faces do que era o Brasil e do que o Brasil virou.

Um é admirável pelo exemplo, o outro é repulsivo pelo que faz e diz. Alencar dedicou a vida à luta pela democracia, à bandeira dos direitos humanos e pela defesa dos cidadãos. Bolsonaro empenha sua palavra na defesa da ditadura, no desrespeito a avanços civilizatórios e no ataque contumaz a princípios consagrados em sociedades democráticas. Alencar lembrava das viúvas, ‘quem sabe’, e dos órfãos, ‘talvez’, produzidos pela ditadura. Bolsonaro fala sempre em defesa dos agentes da repressão que torturaram, ‘certamente’, e que mataram, ‘com certeza’, maridos, mulheres e filhos, produzindo as viúvas e órfãos dos dissidentes caçados a ferro e fogo pelo aparato de guerra interna armado pelo regime militar.

Um especialista em matar

O apreço pela vida de Alencar e a atração pela morte de Bolsonaro é a primeira e mais forte distinção entre os dois. O capitão, com os seus polidos coturnos de psicopata, escancarou sua mente doentia em 2017 em Porto Alegre, quando já era candidato a presidente, confessando numa reunião com empresários: “Sou capitão do Exército, a minha especialidade é matar”.

Três anos antes da aparição do Covid-19, ele já fazia sua opção preferencial pelo vírus em detrimento da vacina: “Minha especialidade é matar, não curar ninguém. Aprendi a atirar com tudo que é tipo de armas, sou paraquedista, sou mergulhador profissional. Sei fazer sabotagem, sei mexer com explosivos. Vocês [brasileiros] nos treinam, nos pagam para isso”.

Em maio de 1999, no Governo FHC, quando nem ele sonhava em ser presidente, Bolsonaro deu uma entrevista ao ‘Câmera Aberta’, da TV Bandeirantes, e arreganhou sua face genocida: “Através do voto você não muda nada neste país, nada…Só vai mudar, infelizmente, no dia em que nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro… e fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC…. Matando! ”.

Vinte e dois anos depois, já presidente, o capitão coveiro realizou o seu sonho, legando ao país um vasto necrotério de mais de 270 mil mortes — nove vezes mais do que o total que ele sonhava para a ditadura dos seus devaneios.

O necrófago Governo Bolsonaro conseguiu, com sua incompetência e negacionismo endêmicos, superar a marca fúnebre dos outros dois governantes que, no passado, registravam as duas maiores mortandades da história brasileira.

O imperador Dom Pedro II (1825-1891) amargou na Guerra do Paraguai (1864-1870), o maior conflito armado na história da América do Sul, um número de mortos que oscila em torno de 50 mil brasileiros.

Prudente de Morais (1841-1902), o terceiro presidente da República recém proclamada, mobilizou o Exército para enfrentar em 1896 a rebelião messiânica que o beato Antônio Conselheiro liderou por 11 meses no vilarejo de Canudos, no interior mais pobre da Bahia, que só acabou com o massacre de 25 mil pessoas – incluindo a degola de velhos, mulheres e crianças.

Jair Bolsonaro, o 38º presidente da República — o pior presidente de nossa história, quem sabe, o mais estúpido governante do planeta, talvez —, não mexeu literalmente um único dedo enquanto o registro de vítimas chegava à marca de 270.917 mortes em 11 de março de 2021, exatamente um ano depois que a OMS classificou a Covid-19 como uma pandemia mundial. A primeira morte de Covid no Brasil aconteceu em 16 de março de 2020, em São Paulo. Apenas três meses depois, na última semana de junho, o país alcançou num único trimestre o mesmo número de baixas que teve em cinco anos e três meses do Século 19 na Guerra do Paraguai, a mais longa e sangrenta do continente: 50 mil mortos, uma letalidade só possível pela inação, teimosia e negacionismo do estúpido Bolsonaro.

Durante todo esse tempo, o que o capitão-presidente fez, de forma doentia e mórbida, foi debochar da doença, escarnecer dos doentes, desdenhar os mortos, desconhecer a ciência e desacreditar os médicos e profissionais da saúde.

Lágrimas na tela e um cafajeste

O país se habituou às emoções derramadas nas telas de TV por profissionais treinados, pelo ofício, no relato de tragédias e desastres do cotidiano. Mas, os dramas humanos e a angústia sufocante imposta pela rotina do Covid-19 romperam as comportas de emoção de rostos familiares aos brasileiros. Em momentos distintos, em programas variados, veteranos repórteres, apresentadores, âncoras e correspondentes se debulharam em lágrimas irreprimíveis, como nos casos de Natuza Nery (GloboNews), Guga Chacra (correspondente da Globo em Nova York), Fátima Bernardes (Rede Globo), Flávio Fachel (Globo/Rio) e Ilze Scamparini (correspondente da Globo em Roma). Solidários e fragilizados, todos eles choraram, com o recato possível, diante das câmeras de TV no Rio, em São Paulo, nos Estados Unidos, na Itália, vertendo as lágrimas que dão humanismo e sentimento ao jornalismo.

Antes que algum filho Zero de Bolsonaro faça alguma piadinha cretina sobre isso, insinuando que deve ser tudo chororô produzido pela Rede Globo, é conveniente lembrar que a dor é um sentimento que perpassa o ser humano, e não fica restrito aos estúdios de TV. Mais gente, mundo afora, para espanto do debochado clã Bolsonaro, também chora pelos mortos e louva a vida.

Antes que algum filho Zero de Bolsonaro faça alguma piadinha cretina sobre isso, insinuando que deve ser tudo chororô produzido pela Rede Globo, é conveniente lembrar que a dor é um sentimento que perpassa o ser humano, e não fica restrito aos estúdios de TV. Mais gente, mundo afora, para espanto do debochado clã Bolsonaro, também chora pelos mortos e louva a vida.

Assim, na TV, foi possível também testemunhar a emoção genuína e a dor comovente de gente chorando, sem controle, como o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, a repórter Sara Sidner da CNN na Califórnia, o ator espanhol Miguel Herrán (que faz o personagem ‘Rio’ na série Casa de Papel ), o governador da Bahia Rui Costa e muitos, milhares, milhões de profissionais da saúde no mundo todo que combatem, ganham e perdem todos os dias a guerra exaustiva, infindável contra o Covid-19.

Enquanto isso, o divertido capitão Jair Bolsonaro ri, debocha, zomba e escancara sua alegria esquizofrênica diante de uma nação angustiada pela doença, esmagada pela dor, aflita pela cura, desorientada pela falta de empatia de um presidente desequilibrado

Enquanto isso, o divertido capitão Jair Bolsonaro ri, debocha, zomba e escancara sua alegria esquizofrênica diante de uma nação angustiada pela doença, esmagada pela dor, aflita pela cura, desorientada pela falta de empatia de um presidente desequilibrado

Por tudo o que faz e, principalmente pelo que não faz, Bolsonaro merece todos os adjetivos degradantes que definem sua personalidade necrófila, de desprezo pela vida, de raciocínio tosco, de comportamento abrutalhado, de pensamento demente.

Jair Bolsonaro é um viúvo de civilização, quem sabe?, e um órfão de humanidade, talvez. No momento mais macabro de sua história, o Brasil precisa enfrentar o desafio quase insuperável da pandemia convivendo com um governante patético no Palácio do Planalto.

Sua imagem de um esquizofrênico sorridente, em meio a tanta tristeza, é o retrato acabado de um cafajeste no poder.

O Brasil do admirável Alencar Furtado não merece a figura asquerosa de Jair Bolsonaro.

* Luiz Cláudio Cunha, jornalista, foi consultor da Comissão Nacional da Verdade e é autor de Operação Condor: o Sequestro dos Uruguaios (L&PM, 2008). E-mail: cunha.luizclaudio@gmail.com

REFERÊNCIAS

[1] Apreciação Sumária nº 25, do SNI, de 29 de junho de 1977. In Elio Gaspari, A Ditadura Encurralada, 2004, p. 426.

[2] Depoimento de Thales Ramalho a Gaspari, op. cit., p. 427.

[3] Telegrama 665/Ministério do Exército, de 30 de junho de 1977. Arquivo Golbery do Couto e Silva. In Gaspari, op. cit., p. 428.

[4] Depoimento de 1h26 de Alencar Furtado à Comissão Nacional da Verdade, em Brasília, em 19/setembro/2014, na condição de vítima civil da ditadura.

[5] Marcelo Godoy. ‘O complô para cassar o deputado’. O Estado de S. Paulo, 8/dezembro/2018.

No fórum Dogolachan, localizado na primeira camada da Deep Web, uma parte da internet invisível aos motores de busca como o Google, adolescentes intitulados Incels (celibatários involuntários na sua linguagem), trocam informações e pedem dicas de forma anônima. Os assuntos variam desde a compra facilitada de armas, esquemas de bombas caseiras, tipos de ácidos para agredir pessoas, até troca de conteúdo pedófilo e dicas para planejar e cometer atentados terroristas.

No fórum Dogolachan, localizado na primeira camada da Deep Web, uma parte da internet invisível aos motores de busca como o Google, adolescentes intitulados Incels (celibatários involuntários na sua linguagem), trocam informações e pedem dicas de forma anônima. Os assuntos variam desde a compra facilitada de armas, esquemas de bombas caseiras, tipos de ácidos para agredir pessoas, até troca de conteúdo pedófilo e dicas para planejar e cometer atentados terroristas.

Na comissão figuravam cientistas, médicos, engenheiros, arquitetos e urbanistas, como Edvaldo Pereira Paiva, Alarich Schultz, padre Balduino Rambo, Curt Mentz, F. C. Goelzer, Ruy B. Krug, Guido F. Correa, Nelly Peixoto Martins, Paulo Annes Gonçalves, Deoclécio Bastos, além do senador Mem de Sá e do jornalista Say Marques, um dos idealizadores da Feira do Livro de Porto Alegre.

Na comissão figuravam cientistas, médicos, engenheiros, arquitetos e urbanistas, como Edvaldo Pereira Paiva, Alarich Schultz, padre Balduino Rambo, Curt Mentz, F. C. Goelzer, Ruy B. Krug, Guido F. Correa, Nelly Peixoto Martins, Paulo Annes Gonçalves, Deoclécio Bastos, além do senador Mem de Sá e do jornalista Say Marques, um dos idealizadores da Feira do Livro de Porto Alegre.