Em entrevista para a TV Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão apresentou as linhas gerais de seu plano à frente do Conselho Nacional da Amazônia Legal: modernizar a fiscalização, legalizar as atividades econômicas, impulsionar o crescimento sustentável e desenvolver a região sem a exploração predatória.

Questionado sobre o modelo de negócios ideal para a região, Mourão afirmou que acredita que o modelo “bioeconômico” – terminologia usada para definir um mercado que tenha como base os recursos biológicos recicláveis, renováveis e com consumo e exploração conscientes – seja a melhor alternativa.

“A Amazônia, por suas características, não é um lugar de produção em escala. É local de produção sustentável, usando a riqueza da biodiversidade existente. Temos que mapear cadeias de valor, melhorar a infraestrutura logística sustentável – o aproveitamento das hidrovias, construção de pequenos portos para escoar produção – e, óbvio, atrair a atenção do investimento privado.”

Um dos grandes problemas da Amazônia, segundo Mourão, é a ausência da presença do Estado. O Estado brasileiro não se faz presente da forma que deveria ser. A única presença estatal que temos lá, praticamente, são as Forças Armadas. Além da missão de garantir as fronteiras, temos apoiado as agências que têm a responsabilidade de fiscalização ambiental na região”, afirmou.

Para Mourão, a região amazônica – que compreende 60% de todo o território do país – necessita de atenção especial, tanto no desenvolvimento econômico quanto em incentivos sociais de conscientização e de regularização de atividades que podem ser consideradas predatórias e danosas ao meio ambiente.

Para tanto, agências regulatórias e fiscalizatórias da região precisam ser resgatadas e remodeladas, de maneira a serem independentes do suporte militar que atualmente é fornecido.

“A nossa visão, como gestores do Estado brasileiro, é que as agências ambientais têm que passar por um processo de recuperação da capacidade operacional. Nós [o governo federal] herdamos essas agências com efetivo extremamente reduzido. Os instrumentos de trabalho precisam ser modernizados”, ponderou.

Segundo Mourão, toda polêmica surgida em 2019 sobre a alta do desmatamento e das queimadas na região poderá ser suprimida por resultados positivos crescentes, que se propaguem através de um longo e consistente plano de conservação e modernização da região. “Não podemos prometer algo que não temos condições de cumprir. Nossa visão clara é que no próximo ciclo de acompanhamento e monitoramento precisamos ter índices menores de queimada e desmatamento dos anos anteriores. Há um planejamento estratégico que sinaliza a médio e longo prazo o que deve ser feito na Amazônia”, afirmou.

“A Amazônia já tem uma área humanizada, onde houve o encontro da população com a floresta. Temos que explorar essa região de forma consciente, regenerar áreas que estão devastadas, ao mesmo tempo que aumentamos a produtividade”, argumentou Mourão sobre uma forma racional de coexistência entre os povos que vivem na região amazônica e as atividades comerciais.

Mourão afirmou ainda que solicitou recursos “a fundo perdido” a grandes bancos que atuam na região para “a proteção e a preservação da Amazônia”. “As grandes empresas são voltadas para a agenda moderna do empresariado, a ESG (Environmental, Social and Governance, na sigla em inglês). Conversei com grandes bancos que atuam na região e a ideia é que eles adotem linhas de financiamento com juros melhores para atividades voltadas à bioeconomia. E, claro, invistam, na medida do possível, na preservação local”, concluiu.

500 mil famílias sem título de propriedade

Para o vice-presidente, há um consenso geral sobre regularizações fundiárias no estado do Amazonas. “É uma opinião unânime em todos os diálogos com lideranças, mas parece que há uma barreira intransponível para avançarmos no processo. Cerca de 500 mil famílias não têm o título da terra em que vivem há 30, 40 anos”, argumentou.

Mourão citou famílias que foram realocadas no período de construção da hidrelétrica de Itaipu, localizada no Paraná, entre as décadas de 70 e 80. Essas famílias, que viviam na região que hoje é a bacia da hidrelétrica paranaense, foram assentadas em regiões que fazem parte da floresta amazônica sem nunca ter recebido o título das propriedades para onde foram transferidas.

“Essas famílias não têm acesso a financiamentos e nem assistência técnica rural. Isso causa uma exploração predatória nas pequenas propriedades. O Estado brasileiro colocou essas pessoas lá e as abandonou”, esclarece o vice-presidente. “Precisamos titular a terra para essas pessoas, dar o registro em cartório e, a partir daí, eles entrarem efetivamente no sistema capitalista”, disse.

Mourão citou ainda que imagens de satélite poderão ser aliadas na regularização das propriedades. As imagens seriam comparadas com a documentação disponível, o que agilizaria 90% dos processos existentes.

Agronegócio

Em relação ao agronegócio, o general Hamilton Mourão tem uma “visão estratégica” sobre a influência da atividade econômica que ainda é pequena na Região Norte.

“Não se pode falar de segurança alimentar no mundo, hoje, sem que o Brasil esteja sentado à mesa. Alimentamos mais de 1/7 da população mundial hoje. Isso dá mais de um bilhão de pessoas com comida brasileira na mesa. Óbvio que isso traz concorrência para outros países. Temos tecnologia, espaço vital, tudo em grande escala”.

Mourão conclui que certos grupos se aproveitam da dimensão do agronegócio brasileiro para conectá-lo imediatamente ao desmatamento e às práticas predatórias, o que não é, em sua opinião, verdade.

Imagem do Brasil no exterior

“Temos que fazer uso de um sistema de comunicação social eficiente”, afirmou o presidente ao discutir a imagem do Brasil e a defesa da floresta amazônica no exterior.

Hamilton Mourão acredita que uma campanha de conscientização com medidas visíveis, baseada na orientação atual do governo, poderá reverter a imagem negativa que foi dada à gestão ambiental da Amazônia em 2019, quando lideranças de outros países criticaram abertamente a política ambiental brasileira.

“Em nenhum momento deixamos de reconhecer que existem problemas ligados ao desmatamento, à queimadas, à exploração ilegal. É responsabilidade do Estado brasileiro não deixar que isso aconteça”, reiterou.

Fundo Amazônia

Autodeclarado defensor do teto de gastos, Mourão afirmou que a medida é a “grande âncora fiscal que temos hoje”, e que não há possibilidade de desrespeito à norma. Portanto, há uma discussão sobre o uso das verbas do chamado Fundo Amazônia – uma iniciativa internacional para financiar programas de preservação da floresta – na esfera federal. Mourão acredita que a verba deve ser usada pelos estados, que podem concretizar projetos benéficos tanto para o bioma quanto para a população que depende dele.

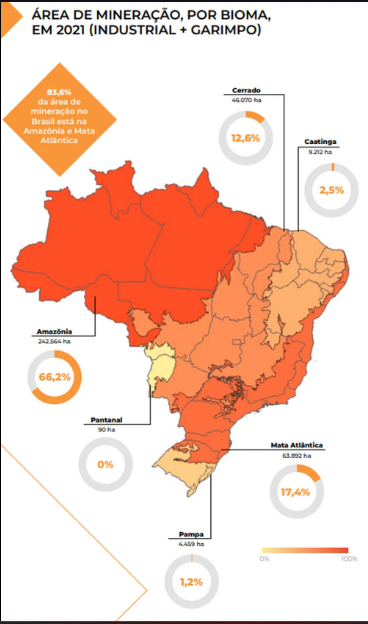

Sobre a possibilidade de viabilizar a exploração mineral em terras indígenas de forma legal, Mourão se disse reticente sobre o debate, que ainda não conta com apoio do Congresso Nacional. “A ilegalidade beneficia determinados grupos. Devemos saber ter diálogo com o Congresso para que o povo entenda a importância do assunto.”

“A Amazônia é a última fronteira inexplorada do mundo. Fora a Antártica, temos a Amazônia. Mas a exploração tem que acontecer dentro dos olhares do século 21. Temos que saber utilizar os recursos da Amazônia de uma maneira racional. Há um amplo espectro de produção. E a produção mineral também tem que ser feita de forma sustentável”, argumentou.

Em uma possível legalização de atividades de extração mineral em reservas indígenas – prática que já acontece há muitos anos, mas de maneira ilegal, segundo o vice-presidente -, as comunidades seriam beneficiadas, assim como o Estado, que recolheria divisas e poderia investir na preservação consciente e sustentável das atividades econômicas.

“Uma vez que se conceda uma lavra de determinado minério em uma terra indígena, a operação será feita dentro dos parâmetros da legislação ambiental, de forma organizada. A etnia vai receber royalties, o Estado vai recolher imposto. Teremos uma atividade legal, e não as ilegalidades que prosperam hoje.”

Maior fiscalização

Sobre o monitoramento de irregularidades em todo o vasto território que compreende a floresta amazônica, Mourão afirmou que o satélite que está sendo desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações ajudará nos alertas de ocorrências que podem ser evitadas enquanto acontecem, e não com o atraso de dias, semanas ou mesmo meses, como é o sistema atual.

“Não adianta eu saber que tem terras sendo queimadas ou devastadas depois disso já ter acontecido. Teremos um satélite com tecnologia nossa. Teremos um sistema de alerta diário, via radar. É importante ter essa conjugação de esforços, e que esses dados estejam diariamente disponíveis para quem tem a responsabilidade de impedir ilegalidades”, finalizou.

(Da Agência Brasil)